Mémoires politiques d’Albert Beugras

Albert Beugras, retour sur l’histoire d’un collaborateur

Sommaire

2. Écriture et devenir des Cahiers

Procès en révision

Archiviste de l’Histoire

Un homme d’honneur ?

Fascination pour Doriot

Une récriture de l’Histoire ?

Contorsions et silences

Désillusions

4. Cahiers 1925-1937 : la formation d’une conscience sociale

5. Note sur la langue et l’édition

Albert Beugras sous l’uniforme allemand, revêtu lors de ses inspections sur le front de Normandie (1944)

1. Éléments biographiques

Albert Beugras naît le 21 février 1903 au Creusot. Il est le deuxième fils de Louis Beugras et de Marie Berger, fille d’un enfant abandonné, elle-même élevée dans une famille d’adoption, les Gayet. Après avoir grandi dans une famille d’agriculteurs, Louis Beugras est ensuite employé aux usines Schneider du Creusot, où il monte peu à peu en grade1. Schneider & Cie a investi de longue date dans la construction navale de coques de bateaux en fer à Châlons et développe une branche maritime, qui comprend la construction de bateaux, de torpilleurs et de sous-marins2 : c’est ainsi que Louis Beugras finira par accéder à la direction des Chantiers navals de Bordeaux. Cet apogée d’une remarquable élévation sociale, doublée de la conscience des origines modestes de la famille, marquera beaucoup son fils cadet.

La famille compte deux enfants : René, né en 1900, et Albert, né trois ans plus tard. René est un mathématicien brillant, admis à l’École Centrale et aux Ponts-et-Chaussées ; il se consacrera à la construction d’ouvrages d’art en Asie, avant de trouver la mort dans un accident de voiture en 1938. Albert est diplômé de la prestigieuse École de chimie de Mulhouse ; c’est au bal de son école qu’il rencontre Alice Litolff, avec qui il se fiance rapidement. Alsacienne, Alice est bilingue et une partie de sa famille vit en Allemagne, ce qui lui vaut d’être accueillie fraîchement par sa belle-famille. Albert Beugras fait ensuite son service militaire et sort major de l’École d’infanterie militaire de Saint-Maixent : son goût pour la vie militaire et le commandement joueront un rôle décisif dans sa destinée. Il attend d’avoir une situation pour épouser Alice, en 1925 – mais il sacrifiera sa lune de miel aux exigences de l’usine. Le couple verra naître quatre enfants : Jean, en octobre 1926, Paul, en août 1929, Anne, en juin 1934 et Marie, en février 1942.

En 1925, fraîchement diplômé, Albert Beugras intègre en qualité d’ingénieur chimiste la Société des Usines du Rhône (S.C.U.R.) appelée à devenir Rhône-Poulenc. Il a alors vingt-deux ans. Le début de ses cahiers retrace la fulgurante carrière qu’il y fait, jusqu’à devenir en peu de temps responsable d’un pan entier de la production, le Rhodoïd. Il travaille aux usines du Péage-du-Roussillon, situées dans l’Isère, à cinquante kilomètres au sud de Lyon. Ambitieux, intelligent, doté d’un fort tempérament, Albert Beugras met en place dans les ateliers des méthodes innovantes et n’hésite pas, dès son arrivée, à se heurter à la direction et aux différents services pour imposer ses vues. Il accorde une grande importance aux relations qu’il entretient avec ses ouvriers, dépeintes dans ses cahiers comme tissées d’estime et de confiance réciproques. Le travail est pour lui une valeur cardinale, et il se consacre corps et âme au sien ; comme on le verra, les Cahiers n’évoquent sa vie familiale que de façon marginale, témoignant en creux qu’il aura été durant la première partie de sa vie un époux et un père relativement absent. Cela dit, l’aînée de ses filles, Anne Sylvestre, s’en souvenait comme d’un père tendre et très aimant avant que la politique et la guerre le happent3.

Les grèves de 1936 viennent briser la dynamique de dévouement et d’émulation qu’Albert Beugras avait réussi à insuffler dans « ses » ateliers. Sous l’influence communiste, de plus en plus présente dans les usines, les rapports entre ouvriers et direction se tendent. L’antibolchévisme de Beugras, déjà virulent, s’en trouve renforcé. Ses relations avec militants et syndicats se détériorent : proche de la direction, l’ingénieur, qui estime pourtant se donner corps et âme à la bonne marche de ses équipes, et se battre sans relâche pour améliorer la condition des ouvriers, est régulièrement insulté, et même menacé de mort avec sa famille. Au terme des grèves, lorsque le travail reprend après la signature des conventions collectives, il est profondément déçu, blessé même, par ce qu’il perçoit comme de l’ingratitude de la part de « ses » ouvriers. Néanmoins, Albert Beugras continue à croire à la politique sociale, à la défense et au respect des travailleurs, tout en rejetant farouchement tout ce qui émane de la gauche, et en particulier des communistes.

La lecture du Manifeste du Parti populaire français (PPF), fondé par Doriot en 1936, agit sur lui comme un révélateur : il y trouve de quoi conforter sa propre sensibilité politique, mélange paradoxal d’intérêt pour les classes populaires, de critique virulente du capitalisme mais aussi de refus vigoureux, voire de haine féroce, pour le socialisme et le communisme. Encouragé par le directeur de Rhône-Poulenc, il va à la rencontre de Doriot, qui a tenu peu de temps auparavant son grand meeting fondateur à Saint-Denis la même année. Beugras ne tarde pas à développer une véritable fascination pour l’ancien maire de Saint-Denis, ex-militant communiste. Ce mélange d’admiration, d’amitié et d’adhésion inconditionnelle transparaît dans les Cahiers, lorsque Beugras explique avoir reconnu en Doriot « des années durant, [s]on chef et [s]on guide politique4 ». Il l’appelle la plupart du temps dans ses cahiers, comme le faisaient presque tous les militants du PPF, « le Chef », avec un c majuscule.

Mais en 1936, le parti est encore naissant, cherche ses marques et des hommes neufs. Son fameux « Chef » est trop heureux de trouver un volontaire à qui confier l’organisation d’une section dans la région lyonnaise. À partir de cette année, Albert Beugras commence donc une double vie, chimiste le jour et militant le soir, ce qui lui vaut des inimitiés croissantes au sein de Rhône-Poulenc.

En 1935, comme il le raconte dans ses cahiers, il a effectué, pour des raisons professionnelles, un voyage en Italie ; une Italie fasciste qui lui a fait forte impression à cause du bon ordre qui y règne, du souci des classes populaires affiché par le régime et de l’élan nationaliste que parvient à créer Mussolini. En 1937, Albert Beugras est envoyé par la direction de Rhône-Poulenc aux États-Unis, en voyage d’observation à la DuPont de Nemours : pour travailler, certes, mais aussi pour réfléchir à son avenir. Il n’est pas impossible que la direction, qui tient à lui, ait choisi ce moyen de l’écarter temporairement des usines, où sa tête est réclamée avec insistance par les militants communistes. En 1938, il fait un court périple en Allemagne, sorte de voyage de noces différé de douze ans ; le couple en profite pour rendre visite à la branche allemande de la famille d’Alice, à Altenburg. Le 5 octobre 1938, Albert et son épouse sont à Berlin et vont écouter un meeting de Hitler au Sportapalast5. Comme le séjour italien, l’escapade allemande conforte Albert Beugras dans ses convictions :

[L]ors de l’avènement du nazisme en Allemagne, c’est avec une certaine curiosité que je découvris une Allemagne endormie et pacifiée dans laquelle des efforts réels avaient été faits dans le sens de l’amélioration sociale du sort des travailleurs.

Notre séjour trop court et mon ignorance de la langue allemande ne me permirent pas d’approfondir la question, mais j’étais honnêtement obligé de constater une amélioration considérable sur l’Allemagne désordonnée et misérable que j’avais connue une dizaine d’années avant en proie au chômage et au communisme (spartakisme)6.

À son retour, la décision d’Albert est prise : avec l’aval de Rhône-Poulenc, qui maintient son salaire (et le maintiendra jusqu’en 1944), il abandonne la chimie pour se consacrer à plein temps à la politique. Il faut savoir qu’à cette époque, nombre d’industriels français ne rechignent pas à financer le PPF, possible rempart contre le syndicalisme de gauche.

Les cahiers 1937-1938, manquants, ne nous permettent malheureusement pas d’observer comment le simple militant lyonnais a gravi les échelons du PPF, mais là aussi, la progression semble voir été fulgurante, si l’on en juge aux quelques allusions faites dans les cahiers postérieurs. Beugras est nommé secrétaire national aux questions syndicales et corporatives et accède au bureau politique dès 1937. Il tutoie Doriot, dont il semble avoir toute la confiance, et sera décrit, au procès, comme son « premier lieutenant »… un titre de gloire douteux qu’il contestera alors avec la dernière énergie ! Il acquiert également en 1938 un journal régional au titre prometteur, L’Attaque, pour en faire un organe du PPF. Mais il refusera toutefois de faire reparaître le titre à son retour en France après la « drôle de guerre ».

Car en septembre 1939, après des mois d’atermoiements et les espoirs dilatoires des accords de Munich, le second conflit mondial a éclaté. Officier de réserve, Albert Beugras est affecté en qualité d’ingénieur-chimiste à la Poudrerie de la Belle-Étoile à Feyzin ; mais il se refuse à être un « embusqué ». Bien qu’il ait trois enfants, ce qui le met théoriquement à l’abri du front, il fait des pieds et des mains pour se faire verser dans l’infanterie. Il est incorporé suite à ses demandes insistantes à l’armée du Levant et rejoint le 16e régiment de Tirailleurs Tunisiens (RTT), lequel gagne ensuite Alep.

Le récit qu’Albert Beugras donne de sa vie militaire évoque étrangement celui de ses années Rhône-Poulenc : assurer son autorité sur « ses hommes », ceux des troupes indigènes, s’en faire aimer par un commandement dur mais juste, gagner leur confiance, leur amitié, leur respect… Au moment de l’armistice, il est toujours en Orient : c’est pourquoi il apprend la nouvelle avec quelques jours de retard. C’est à Kamechliyé, au Liban, que le 23 juin 1940, il entend parler de De Gaulle pour la première fois : il se dit circonspect sur l’homme, mais admiratif de sa démarche de résistance.

L’armée anglaise déploie alors beaucoup d’efforts pour persuader l’Armée du Levant d’intégrer ses rangs. Beugras, malgré de multiples réticences, se rend à Alep pour y chercher ses informations car il n’accepte pas la capitulation. Il dit, le 29 juin 1940, avoir été prêt à rejoindre les Anglais en Palestine avec ses hommes, malgré le refus de son commandant de bataillon. Mais la destruction de la flotte française par les Anglais à Mers-el-Kébir le 5 juillet vient tout remettre en cause.

En ce qui me concerne, la tragédie de Mers-el-Kébir a marqué pour moi un tournant décisif dans ma destinée. Sans Mers-el-Kébir, je ne serais pas rentré en France, j’aurais été combattre dans les troupes gaullistes, je n’aurais jamais eu l’occasion de collaborer avec l’armée allemande. Ceci est à retenir7.

Au lieu de rejoindre les Alliés, il attend alors l’autorisation de rentrer en France, qui ne sera donnée qu’à l’automne. Une fois de retour, c’est la désillusion : il se dit consterné par la passivité ambiante et l’atmosphère de défaitisme qui règnent autour de lui.

Les retrouvailles avec Doriot se font en novembre 1940 à Marseille, lors d’un dîner. Cela fait un an que les deux hommes ne se sont pas parlé. Elles se soldent par des divergences de vue et un accrochage. L’ambiance est d’autant plus fraîche que Beugras retrouve là-bas Simon Sabiani, le maire de la cité phocéenne, connu pour ses accointances avec la pègre, ainsi que pour son entourage de nervis et de mafieux8. Or Beugras aura toujours en aversion cette frange interlope, parfois crapuleuse, pour ne pas dire criminelle, qui forme une partie des rangs du PPF. Et même s’il est écœuré par le comportement des Anglais, il n’est pas du tout séduit par l’idée de « collaborer hardiment », comme le prône le Chef, avec une nation qui a pactisé avec les communistes en vertu du pacte germano-soviétique. Mais Doriot, si on en juge par les dialogues rapportés, sait être un redoutable manipulateur d’idées… et un redoutable manipulateur tout court. Il ne laisse pas repartir son lieutenant lyonnais sans avoir tenté de convaincre ; car il semble avoir compris qu’Albert Beugras est passablement désorienté après sa campagne militaire décevante (il n’a jamais combattu, à son grand dam) et la capitulation française.

L’ingénieur chimiste, qui à ce moment-là ne travaille plus, refuse néanmoins une mission de commandement de police proposée par Doriot. Il prend ses distances avec le PPF dont il reste malgré tout membre et se consacre à des recherches sur un carburant synthétique. Mais, lorsque le maréchal Pétain fait le déplacement à Lyon en décembre 1940, Beugras est convié à une réunion privée à la faveur de laquelle il lui est présenté comme un membre important du Parti.

En février 1941, Doriot le charge de rejoindre Vichy, où doit se constituer un « parti unique » ; ce sera, dit-il, une occasion pour Albert Beugras de se « remettre dans le bain ». Chargé d’un titre ronflant d’« attaché à la Vice-Présidence du Conseil », Beugras revient à ses premières amours, en œuvrant avec le Ministère du Travail à l’élaboration d’une charte du travail ; celle rédigée par Vichy lui semble insuffisante et inefficace. Il part à la rencontre des ouvriers et des organisations syndicales de la région, ce qui semble avoir été la principale motivation de son acceptation.

Les pages où il décrit Vichy sont impitoyables, et le lecteur de la totalité des cahiers ne peut manquer d’être frappé par la verve rageuse qu’il sait parfois mettre dans ses portraits :

Un genre de Grand-Duché de Gérolstein… avec la Grande Duchesse en moins. Intrigues, combines, vacheries, pots-de-vin et Cie. Un mélange prétentieux de généraux défaits, mais satisfaits, d’amiraux politiciens et de parlementaires faisandés. Le règne de tous les « fouilleurs de poubelles », de tous les collectionneurs de scandales qui voulaient porter leurs méthodes de basse police et de chantage au rabais à la hauteur d’une Constitution de l’État français9…

L’incompétence, les prébendes et l’opportunisme observés là-bas l’écœurent. Compte tenu de la relative rigidité morale dont témoigne la quasi-totalité de ses cahiers, on est enclin à croire à la sincérité de son indignation. Il est au reste chassé de Vichy en 1941 pour avoir voulu cosigner une lettre protestataire avec Jean-Louis Tixier-Vignancourt.

Le 20 juin 1941, au grand congrès du PPF qui se tient à Villeurbanne, Albert Beugras présente pendant trois heures sa charte du travail, son grand œuvre, assuré qu’il est, écrit-il hardiment, que « dans un public socialiste, et même communiste, [il] aurait recueilli l’adhésion de la majorité des militants ouvriers10 ». Il en profite pour critiquer vertement le gouvernement de Vichy. Doriot le somme alors d’amender ses propos, ce qu’il se refuse à faire. Beugras se décrit – et ce ne sera pas la dernière fois – au bord de la rupture avec le Parti : sa décision de quitter le PPF dès le lendemain, après la clôture du congrès, est prise. De toute façon, ses hésitations et ses réactions face l’attitude de Doriot le « poussaient plutôt à rejoindre l’autre camp11 » écrit-il. Mais, coup de tonnerre, le lendemain 22 juin, c’est la rupture du pacte germano-soviétique. Dans ces conditions, s’allier avec les Allemands, c’est combattre le bolchévisme, bête noire qui constitue « pour [l]a patrie le pire des dangers ». Les hésitations d’Albert Beugras sont balayées : ce sera le deuxième tournant majeur de sa destinée.

En effet, comme de nombreux autres12, il est littéralement obsédé par le désir de faire rempart au communiste, quitte à s’allier pour cela avec les Allemands – Doriot disait que pour sa part, il se serait volontiers allié avec le diable13. Albert Beugras accepte alors les missions que Doriot lui confie avant de partir de son côté sur le front de l’Est, sous l’uniforme de la Légion des Volontaires français, et notamment la direction d’un service secret de renseignements, supposé repérer les futurs hommes utiles à la France pour l’après-victoire… tout en espionnant le PPF en son sein. La vérité est que ce service de contre-espionnage militaire est directement financé par l’Allemagne – Beugras est en liaison hebdomadaire avec l’Abwehr et en contact direct avec le colonel Reile, de l’OKW [Ober Kommando der Wehrmacht], le commandement militaire suprême.

Même s’il se défend dans ses cahiers d’avoir fourni autre chose que de vagues renseignements politiques, dans le but de leurrer les Allemands et d’utiliser leurs financements généreux pour affermir le futur PPF, Albert Beugras est en réalité à la tête d’un réseau de plus d’une centaine d’agents qui collectent des renseignements, entre autres sur les résistants. L’historien Jean-Paul Brunet a pu établir, à partir des archives du procès et des dépositions, qu’il portait le matricule E. 30.018 du contre-espionnage allemand et que, sous le pseudonyme de Berger, il dépendait directement du Centre de Stuttgart. Sa mission de renseignement semble donner, contrairement à ce qu’il écrit dans ses cahiers14, toute satisfaction aux Allemands, qui lui versent même une prime mensuelle pour son efficacité15.

Au printemps 1943, il est envoyé en Tunisie pour mettre en place une liaison radio. Les émetteurs doivent pouvoir communiquer avec la France et faire de la propagande PPF sur place ; là encore, il se défend d’avoir fait du renseignement militaire pour le compte des Allemands, arguant du fait que les Français communiquent avec un chiffre spécial inconnu des Allemands. Cependant, ce « réseau Atlas » est un échec et Albert Beugras, littéralement lâché par les autres militants, doit quitter la Tunisie précipitamment suite à l’entrée des Alliés dans Tunis. Il regagne l’Europe dans un avion militaire allemand qui le dépose à Rome.

Fin 1943, il est à Madrid pour une nouvelle tentative d’établissement (vaine) de pont radio sur l’axe Espagne-Tanger-Maroc.

En 1944, lorsque les Alliés débarquent en Normandie, Doriot lui confie un « Commissariat Général pour la Normandie ». Il s’agit officiellement de venir en aide aux civils touchés par les bombardements. Mais c’est surtout l’occasion de dissoudre les structures locales du PPF et d’en rebâtir de nouvelles, censément pour mettre en œuvre une propagande politique par l’action sociale. Les cahiers font aussi état de l’espoir de s’allier à ce que Beugras appelle la « résistance anti-communiste », avec laquelle il semble sérieusement avoir envisagé l’hypothèse d’une jonction – ce qui en dit long sur son auto-aveuglement, ou en tout cas sur son degré de divorce avec la réalité… L’attentat contre Hitler, le 20 juillet, affaiblit toutefois son contact direct à l’OKW, le colonel Reile. Ce dernier, qui est l’un des conjurés, est fortement suspecté et de fait étroitement surveillé par les SS. Les moyens matériels du Commissariat sont donc refusés à Doriot et Beugras… sauf bien sûr à fournir plus de contreparties en termes de renseignements. C’est ainsi qu’Albert Beugras franchit par deux fois la ligne de front en Normandie sous l’uniforme feldgrau, un « déguisement », argue-t-il, nécessaire selon lui à sa mission d’observation.

À cette époque, sa position au sein du PPF, quoique toujours éminente, est de plus en plus inconfortable. Ses rapports avec le Directoire et le Bureau politique sont exécrables. Il a du mépris pour une partie des militants dont il dresse un portrait vitriolé : corrompus, mercenaires, enrichis, voire criminels. Il appelle de ses vœux l’élimination du sinistre Francis André et de sa bande, des pillards doublés de tueurs16. Il exhorte Doriot à les exclure mais celui-ci, avec cynisme, lui explique qu’il faut au contraire garder ces moutons noirs, quitte à s’en débarrasser ensuite ou à les envoyer dans des missions où ils trouveront la mort. Cependant, en Normandie, Beugras donne sans hésiter son assentiment à l’exécution de Denis, un militant qui a commis sur place crimes et exactions – c’est l’un des deux homicides pour desquels il comparaîtra lors de son deuxième procès.

En août 1944, le mur de l’Atlantique est percé ; dans la deuxième quinzaine d’août, le front est à Avranches. L’OKW conseille à tout l’état-major du PPF de se replier d’urgence à Nancy, en attendant l’installation d’un autre siège à Metz ou à Strasbourg – alors toutes deux en territoire annexé, donc allemand. Albert Beugras est chargé d’organiser le déménagement des archives du parti et Doriot le presse d’emmener sa famille avec lui ; mais lui préférerait ne pas partir, convaincu qu’il n’a « rien à [s]e reprocher ». Il déclare au « Chef » :

Il me suffirait d’échapper aux quelques jours de troubles qui suivront la libération. […] Si j’étais arrêté, je saurais expliquer mes actes sans mettre personne en cause, j’en prends l’engagement17.

Mais il fait bel et bien partie de la caravane. Toutefois, il a jugé plus sûr de mettre sa famille en sûreté chez la sœur de sa femme et son beau-frère à Suresnes, préférant ne pas les entraîner dans cette aventure hasardeuse. Bien lui en a pris… Cependant, il n’a su résister aux prières de son fils aîné, Jean, âgé de seize ans, qui a demandé à partir avec lui. Cette décision aux conséquences tragiques – « ce sera, de toute ma vie, le regret le plus amer18 », le poursuivra durant ses années de captivité.

À Nancy, les relations d’Albert Beugras avec le reste du PPF ne cessent de se dégrader : ce n’est pas seulement l’état-major, mais tous les militants qui affluent, et il n’a pas assez de mots pour dire son dégoût devant ces groupes d’hommes qui arrivent avec lingots, billets de banque, fourrures, femmes… et maîtresses, l’une dans une voiture et l’autre dans l’autre. Ses reproches aigres se soldent par une violente dispute avec Victor Barthélémy, le secrétaire général du Parti, fin août. Beugras regroupe alors autour de lui une centaine de fidèles loyaux, rompt avec la direction du parti et tente de gagner Metz avec sa troupe ; détournée, la caravane atterrit à Alzey, puis à Schlangenbad, au château de Hohenbuchau. Doriot, lui, se trouve à Neustadt.

Beugras va l’y rencontrer le 17 septembre. Il est estomaqué de voir que « Le Chef » a convié sa maîtresse à table ; que les militants n’ont que des préoccupations « sordidement matérielles » et que c’est Francis André, « le Tueur », dont il réclame l’exclusion depuis des mois, qui règne sur la colonie française. Sous le choc, il rédige sa lettre de démission et rentre à Wiesbaden. Il veut désormais retourner en France avec son fils et s’expliquer.

Pour toute réponse, Doriot le reconvoque à Neustadt le 20 septembre. Un schéma, récurrent entre les deux hommes, se rejoue alors : comme à chaque fois qu’Albert Beugras fait mine de jeter l’éponge, Doriot lui parle pendant des heures, le persuade qu’il ne doit pas abandonner la lutte antibolchévique et lui confie une autre mission, cette fois la formation des futurs cadres « destinés à reconstituer illégalement le Parti en France19 ». Beugras dit avoir accepté aiguillonné par le désir de rentrer en France, mais en insistant bien sur le fait qu’il ne s’agissait en aucun cas d’écoles militaires (« La mission militaire ne serait que secondaire et toujours subordonnée aux nécessités de la mission politique20). On a un peu de peine à le croire… La formation comprendra une école d’instruction élémentaire, tandis que les écoles « Pâquerette » ; « Pensée », « Rose » et « Violette » se spécialiseront en renseignement et propagande, instruction militaire, et noyautage et protection. Comme d’habitude, pour obtenir matériel et locaux, Doriot promet des contreparties aux Allemands. Le 23 septembre, Albert Beugras accepte officiellement le poste d’Instructeur général des Écoles et met en place leur structure administrative.

Cette mission plus qu’ambiguë le met en délicatesse avec les Allemands, puisque de leur côté, ils ont intégré certains militants PPF égarés dans des « Kommando » ; il faut alors renégocier, et accepter dans ce cadre l’installation d’une école à Gemmerick. Toutefois, un traître français, qui se présente comme un militant mais espionne pour le compte de la Gestapo (avec laquelle l’OKW est en rivalité) s’est glissé dans les rangs. Albert Beugras, après en avoir référé à Doriot, qui donne un ordre d’exécution, le fait exfiltrer par les Allemands, et abattre par des hommes du PPF. La première session élémentaire des Écoles s’achève le 15 novembre ; il n’y en aura pas de deuxième.

En janvier, Jean Beugras, qui séjournait jusque-là à Altenburg, dans la famille de sa mère, rejoint son père. Ce dernier, avec beaucoup de joie, fait véritablement la connaissance d’un adolescent qu’il a peu eu le temps de voir depuis quelques années ; il décide de l’envoyer en Suisse pour que le jeune homme puisse poursuivre sereinement ses études. Mais les frontières se referment et malgré des semaines d’efforts et de tractations, Albert Beugras doit y renoncer. Le 10 janvier, il rejoint Mainau, île située sur le lac Constance, propriété de la Couronne suédoise, où s’est replié Doriot, qui le rappelle à ses côtés. Beugras y retrouve ce PPF avili, cupide et noceur qu’il déteste. Il préfère loger dans des baraques plutôt qu’au château, s’isole, marche, réfléchit. Ce sont ses premiers moments d’introspection.

Est-ce aussi que, n’ayant plus pour me soutenir – et peut-être m’aveugler – le feu du combat, du véritable combat que je n’avais cessé de mener depuis 1936, je me pris à regarder avec des yeux nouveaux les hommes dont j’avais fait mes camarades21 ?

Il se sent las, amer, dupé. Le 15 janvier 1945, il écrit à Doriot pour lui dire que ce dernier ne doit plus compter sur lui, « pour quoi que ce soit ». Comme d’habitude, Doriot répond en ignorant ses arguments et lui confie une nouvelle mission : négocier avec l’OKW un « programme de revendications » pour le PPF et les collaborateurs français réfugiés en Allemagne… une mission qui là encore montre que le Parti vit désormais dans un véritable délire, sans plus aucune conscience de la réalité de l’avancée des Alliés. Beugras accepte, pour, dit-il, éviter que les militants PPF ne passent à la solde de l’Allemagne. Le 21 février au soir a lieu sa dernière entrevue avec « Le Chef » qui lui souhaite chaleureusement un bon anniversaire.

Mais le lendemain, Doriot, qui se rendait à Mengen pour rencontrer Déat, est tué dans un raid aérien ; Albert Beugras soutiendra toujours que l’exécution a été commanditée par Himmler. Il n’a alors plus qu’un souci : liquider les Écoles. Mais, retenu à Mainau par les obsèques de Doriot, n’ayant plus confiance en personne il se résigne à envoyer son fils aîné porter ses instructions au château de Hohenbuchau. Il ne reverra jamais Jean, qui trouve la mort sous les bombes à Ulm, entre le 1er et le 3 mars.

Ici se place la partie la plus douloureuse de ma vie. Aujourd’hui, malgré le recul de plus de trois années, je ne peux évoquer ces faits sans ressentir, avec la même acuité qu’aux premiers jours, un chagrin qui, sans doute, ne me quittera jamais. Je ne veux pas, je ne peux pas, dire tout ce que je ressens22.

Pendant qu’Albert Beugras attend les nouvelles dans l’angoisse et fait chercher son fils partout, le PPF est à l’agonie. Le 12 ou le 13 mars a lieu un dernier bureau politique et c’est le sauve-qui-peut : les militants remplissent leurs voitures et cherchent à passer en Italie. Le 20 avril, Albert quitte Mainau pour Bregenz et reste en arrière pour brûler les archives ; une fois arrivé là-bas, il gagne Lindau, et découvre que les autres sont partis sans lui.

C’est alors qu’il décide de se retourner vers les Américains, avec qui il était déjà en contact, dans le cadre d’une obscure affaire d’agents doubles du PPF, chargés de passer de faux renseignements aux Alliés. À partir de là commence un jeu particulièrement trouble. Albert Beugras, qui dit avoir découvert (un peu tard !) les méfaits du nazisme, confond dans une même haine Allemands et communistes, et n’a plus de scrupules à se retourner vers les Alliés, dès lors qu’ils pourront l’aider à échapper à une épuration expéditive. Accompagné de six fidèles, il se lance alors dans une fuite rocambolesque dans le Tyrol, se faisant passer en fonction de ses interlocuteurs tour à tour pour un national socialiste, un prisonnier français, un allié des Américains… Il renseigne activement ces derniers par radio sur les mouvements de troupes allemands, les sites de parachutage et se place sous leur protection dès que l’armée de libération française arrive jusqu’à lui, laquelle armée est bien destinée à fusiller tous les collaborateurs qu’elle trouvera sur son chemin. La présence des Américains sur le site évite ce sort funeste à Albert et ses six camarades.

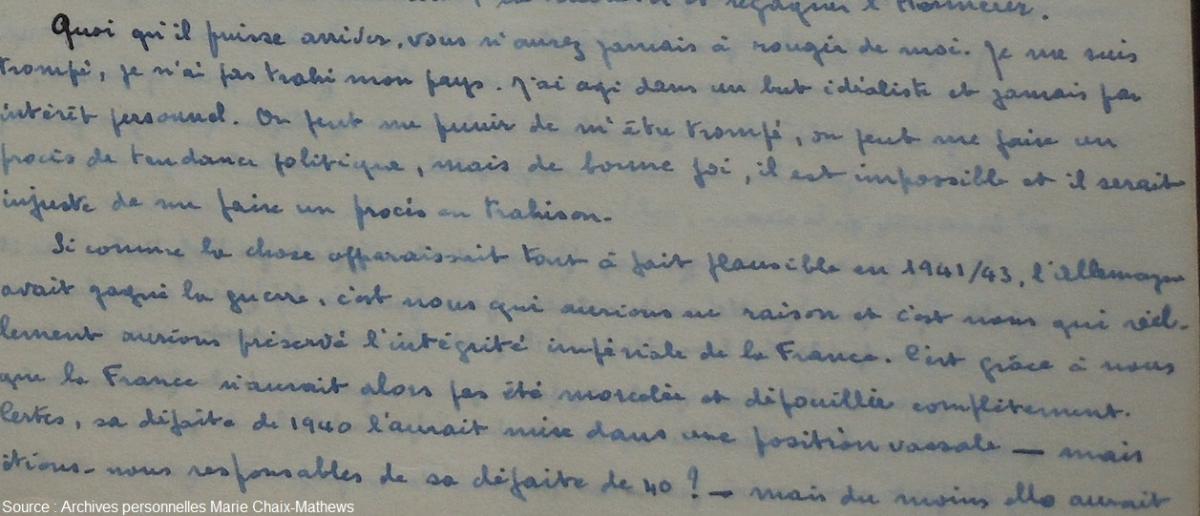

Il révèle alors la vérité sur son action politique aux Américains. Tenant prioritairement compte de l’aide qu’il leur a fournie, ceux-ci lui proposent un billet de bateau afin de quitter l’Europe pour les USA avec sa famille. En pure perte : Albert Beugras veut retourner en France où il tient à « s’expliquer » sur son action. Il est donc retenu prisonnier – une détention qui a d’abord les allures d’une assignation à résidence – en Autriche, puis incarcéré en Allemagne, le temps que s’apaisent les fureurs de l’épuration. Miné par la mort de son fils, l’absence de nouvelles de sa famille, dont il est séparé depuis un an, il pense au suicide. Depuis les chalets, puis la prison où il est consigné, Albert Beugras écrit de longues lettres à son deuxième fils, Paul, où il exprime à la fois ses convictions et son chagrin de s’être fourvoyé :

L’erreur que j’ai commise – sur le plan de la politique extérieure – fait qu’on me reprochera beaucoup et que vous risquez d’être éclaboussés des reproches qui me seront adressés. Certes, je me suis trompé gravement mais ce que vous ne devez jamais oublier, c’est que j’ai toujours agi dans le sens de ce que je pensais – de ce que j’étais persuadé – être l’intérêt supérieur de mon pays23.

Après son retour en France, il comparaît devant une Cour spéciale en 1948. Il échappe à la peine de mort mais est condamné aux travaux forcés à perpétuité et à l’indignité nationale. « “À perpétuité à perpétuité il est sauvé à perpétuité” et nous tournoyons sous le plafond de nacre bleue le soleil bourdonne dans le Palais et nous valsons sur l’air des travaux forcés à perpétuité24 » se rappelle Marie Chaix, alors âgée de six ans, marquée par la joie folle de sa mère à l’énoncé du verdict.

Albert purge les premières années de sa peine à Fresnes : c’est là-bas qu’il rédige ses cahiers. Toujours actif par ailleurs, il devient bibliothécaire de la prison. De 1951 à 1953, encore incarcéré, il est instructeur – c’est-à-dire professeur de mathématiques et de physique – dans un centre pour jeunes délinquants à Oemmingen, près de Saverne (Alsace). En 1953, il bénéficie de la loi d’amnistie du 6 août, qui annule la plupart des condamnations prononcées pour faits de collaboration, et il est libéré. Après avoir purgé en tout neuf années de prison, il rejoint alors sa famille en région parisienne et tente, non sans difficultés, d’y rependre sa place. C’est son épouse Alice qui a péniblement assuré pendant sa longue détention la subsistance de la famille, en prenant un emploi de secrétaire médicale.

À sa sortie de prison, Albert Beugras tente de se faire réembaucher à Rhône-Poulenc, mais ses tentatives restent infructueuses. L’Histoire est passée par là, et les anciennes promesses – il y fait une allusion amère dans ses cahiers – sont loin. Il a, cela dit, pris ses distances avec toute forme d’engagement politique, une position à laquelle il sera fidèle jusqu’à la fin de sa vie. Il crée alors une usine de plastiques, pour fabriquer un produit destiné à imiter le cuir, à Marolles-en-Hurepois, dans l’Essonne. Mais la tentative, qui ne dure que quelques années, est un échec. Il s’associe enfin à un Allemand, le Dr Hartmann, et se met à vendre des usines en Russie et en Europe de l’Est, ce qui lui assure des revenus plus substantiels. Il séjourne un mois sur deux à Moscou où il est ingénieur-conseil au « Comité de la Chimie », ce qui n’est pas sans ironie quand on considère ses engagements passés…

En 1956, trois ans après la libération de son mari, sa femme, Alice, épuisée par ces années difficiles, est victime d’un accident vasculaire cérébral, qui la laisse hémiplégique. En 1962, le deuxième fils d’Albert Beugras, Paul, meurt de maladie. Âgé de soixante ans, Albert Beugras succombe un an plus tard, en 1963, à un cancer foudroyant.

Les milliers de lettres échangées au cours de sa correspondance quotidienne avec son épouse seront brûlées par cette dernière à sa mort. Mais Alice Beugras conserve avec soin les cahiers que son mari a rédigés en prison.

2. Écriture et devenir des Cahiers

C’est après sa condamnation, depuis sa cellule de Fresnes, vraisemblablement autour de 1948 – il fait plusieurs fois allusion aux quatre années qui séparent l’écriture de la Libération – qu’Albert Beugras a rédigé ces cahiers, qui s’apparentent à des mémoires politiques. L’archive se présente sous la forme de 19 cahiers d’écolier lignés de format 17 × 22, comportant chacun 48 pages. Les cahiers sont en excellent état de conservation. Une partie d’entre eux est numérotée, à la main, sur la couverture, de 9 à 19. Deux cahiers non numérotés couvrent la période 1925-1937 (on peut supposer qu’il s’agit, implicitement, des cahiers 1 à 2), deux autres la période 1941-1944 (3 et 4, si on suit ce même raisonnement). Le cahier intitulé « 1948 », consacré au procès n’est pas numéroté, ni les trois cahiers consacrés au Parti communiste. Si l’on aligne les numéros et les cahiers, on peut donc déduire qu’il manque les cahiers 5 à 8, vraisemblablement la période 1937-1939, à laquelle il est fait de brèves allusions dans les cahiers 9 et 10. Il manque également le deuxième cahier consacré au procès. Comme il est peu probable que sa femme Alice les ait détruits, il se peut qu’ils aient circulé dans la famille où ils se trouveraient encore.

|

Numéro du cahier |

Titre |

|

Pas de numéro (1 ?) |

1925-1937 |

|

Pas de numéro (2 ?) |

1925-1937 |

|

Pas de numéro (3 ?) |

1939-1941 |

|

Pas de numéro (4 ?) |

1939-1941 |

|

9 |

1941-1944 |

|

10 |

1941-1944 |

|

11 |

Juillet-Août 1944 |

|

12 |

Juillet-Août 1944 / Septembre 1944 |

|

13 |

Septembre 1944 /Les Écoles (1) |

|

14 |

Les Écoles (2) / Meinau (1) |

|

15 |

Mainau (2) / La mort de Doriot (1) |

|

16 |

La mort de Doriot (2) |

|

17 |

La mort de Doriot (3) / La dispersion des Écoles |

|

18 |

Aide aux Américains (1) |

|

19 |

Aide aux Américains (2) |

|

Pas de numéro |

1948 |

|

Pas de numéro |

PC |

|

Pas de numéro |

PC |

|

Pas de numéro |

PC |

La présentation des cahiers montre qu’ils obéissent à une logique organisée. Albert Beugras leur a donné des titres (on reconnaît son écriture sur la couverture), qui portent soit sur une période chronologique (« 1939-1941 »), soit sur un événement précis (« Les Écoles »). Il ne s’agit donc pas de souvenirs consignés au fil de la plume, mais bel et bien de mémoires construits. Leur auteur ne change pas toujours de cahier en changeant de période ou de thème, vraisemblablement pour économiser les fournitures, rares en détention, mais prend alors soin de distinguer les parties dans le titre.

Il est presque certain que ces cahiers ne sont pas le fruit d’un premier jet : ils sont remplis de la première à la dernière ligne, sans ratures ni repentirs, et séparés par de claires divisions. Très exceptionnellement, Albert Beugras peut y introduire un ajout, sous forme d’une paperolle collée et numérotée, quand il s’agit par exemple de compléter la citation d’un article de journal – sans doute parce qu’il n’a pas disposé tout de suite de l’intégralité du texte original dans sa cellule. Des notes infrapaginales manuscrites sont disposées avec soin au bas de certaines pages, ce qui implique que l’auteur ait pu calibrer au préalable l’espace dont il avait besoin. On peut donc postuler sans risque que les cahiers sont la mise au net d’un travail de rédaction mené préalablement au brouillon.

On ne sait pas véritablement pour qui Albert Beugras a écrit ces cahiers. À deux reprises, on trouve une adresse directe dans le texte à « Mon cher ami », mais on ignore qui est ce « cher ami ». Il faut attendre le cahier 15 pour avoir une idée de la destination de ces Mémoires :

J’ai honte d’étaler toute cette boue, mais ces lignes ne sont pas destinées à être publiées et je veux que leurs quelques lecteurs n’ignorent rien de ce qui m’a influencé à l’un des moments les plus tragiques de ma vie25.

Parmi ces « quelques lecteurs » qu’il espère, sans doute certains de ses proches, et très vraisemblablement ses enfants. Et il est tout aussi vraisemblable qu’Albert Beugras, malgré l’absence exprimée de désir de publication, espérait, plus tard, que ses mémoires seraient connus au moins des historiens. Car outre l’épineuse question de son procès (dont nous parlerons plus loin) dont il continue à ne pas accepter l’issue, il témoigne pour la postérité, et pas seulement familiale : il s’agit bien de « préserver la vérité historique des adultérations d’une légende haineuse et partisane26 ». Il déplore d’ailleurs d’avoir dû, à Mainau, détruire certaines archives qui lui auraient permis de rétablir la vérité. Il opère donc en historien, multipliant références précises, qui renvoient à des ouvrages, dépositions, verbatim de discours ; il mentionne qu’il a fait rapporter certains articles de la Bibliothèque nationale pour compléter son propos. Il reprend aussi les verbatim de ses propres discours et prend soin d’expliquer la méthode dont il s’est servi pour reconstituer ses conversations avec Doriot.

À d’autres endroits, l’auteur des Cahiers a placé des passages, qu’on peut considérer comme des détails, ou des incises à teneur plus personnelle, entre crochets ; certains de ces crochets ayant manifestement été ajoutés après la rédaction de la phrase, il est probable qu’il a opéré une ou plusieurs relectures de ses écrits, se promettant d’éliminer ou de placer plus tard en note ces remarques accessoires. Enfin, la mimesis générale du texte imprimé, ainsi que le foliotage minutieux de chaque page, est un indice sur la volonté de réutiliser ces textes manuscrits, certainement de les faire dactylographier.

Quelques mois après le décès de son mari, Alice Beugras a confié ces cahiers à sa fille cadette, Marie, alors âgée de vingt et un ans. Un tel héritage est redoutable, et Marie Chaix a mis plusieurs années à se décider à en prendre connaissance. En parallèle, encouragée par une amie, elle avait commencé à écrire, notamment sur ses souvenirs de Fresnes, un lieu étroitement lié à son enfance. Un attaché de presse du Seuil, où elle travaille alors, et à qui elle avait montré ces pages, l’incite à poursuivre son entreprise ; il montre une trentaine de pages déjà écrites à François-Régis Bastide qui, très intéressé, fait signer une lettre d’exclusivité à leur auteur, dans l’hypothèse où cette ébauche deviendrait un livre.

Après la mort de sa mère, en 1971, Marie Chaix et son mari Jean-François déménagent dans le Midi ; c’est là-bas, entre 1971 et 1973, que sont rédigés Les Lauriers du lac de Constance. Ce roman, entièrement fondé sur des faits biographiques, raconte, selon différents points de vue (qui offrent la distance nécessaire à mener un tel récit) l’engagement collaborationniste d’Albert Beugras, qui y est nommé « Albert B. ». Le livre s’attache surtout à dresser le portrait du père ; cependant, les cahiers, que Marie Chaix a lus attentivement, ont été l’une des sources documentaires principales de son récit. Elle a par ailleurs fait un certain nombre de lectures pour tenter d’évaluer la véracité du récit d’Albert Beugras. Mais elle n’a pas cherché à faire un livre d’histoire, comme elle l’explique à Pierre Rigoulot : « J’ai fait un roman certes fondé sur des réalités historiques, mais sans les avoir examinées dans le détail. Je me suis mise dans la situation de l’enfant qui entend des choses qu’il ne comprend pas forcément et qu’il retransmet27 ».

Le livre, publié en 1974, connaît un énorme succès : c’est l’un des premiers qui ose aborder ouvertement l’histoire d’un collaborateur français. Il révèle, par contrecoup, l’existence des mémoires d’Albert Beugras, et attire l’attention de plusieurs historiens sur eux. Philippe Burrin, historien suisse, auteur d’une thèse sur le fascisme et spécialiste des mouvements politiques de l’entre-deux-guerres28, vient lire la totalité des Cahiers au domicile parisien de Marie Chaix. Pierre Péan, pour la préparation de son livre Une jeunesse française : François Mitterrand29, fait de même. Marie Chaix et Anne Sylvestre sont également sollicitées par Pierre Rigoulot, auteur des Enfants de l’Épuration (Plon, 1993), pour apporter leur témoignage de « filles de collabo ».

La conservation d’une telle archive est évidemment épineuse. Il s’agit d’abord d’un document familial, qui à ce titre possède une valeur considérable aux yeux des enfants d’Albert Beugras. Un homme qui n’a pas été qu’un collaborateur, mais aussi un époux et un père, souvent absent par la force des événements, et que ses mémoires sont une occasion de mieux connaître. En même temps, le sombre devenir du PPF, dont il a embrassé la cause jusqu’au pire, laisse plus d’une fois songeur : à bien des endroits, ces pages renvoient une image pour le moins ambiguë, sur certains points accablante, même, de l’homme qui les a écrites. Certes, la question de la honte familiale, portée comme un fardeau durant l’enfance30, a été pour Marie Chaix réglée de longue date par la publication des Lauriers, puis celle de L’Été du sureau, en 2005, qui a parachevé l’entreprise ; sa sœur Anne Sylvestre, qui a longtemps gardé le silence sur cette enfance, fait plusieurs fois dans son œuvre chantée allusion à cette histoire personnelle :

Cette peine que tu abrites

Je la partage tant Judith

J’ai souffert du mauvais côté

Dans mon enfance dévastée

Mais dois-je me sentir coupable

De ce qui fut impardonnable

Et que je ne pardonne pas ? (Roméo et Judith)

Mais la conscience de l’intérêt intrinsèque du texte et la liquidation des silences, néanmoins, ne suffisaient pas à résoudre une question centrale : sous quelle forme transmettre l’archive originale, en assurer la conservation et surtout veiller à son usage raisonné ? S’engager dans une démarche de publication in extenso, a fortiori dans le circuit de l’édition commerciale, aurait pu faire croire à un désir de réhabilitation ; sans même aller jusque-là, la diffusion intégrale des cahiers, qui cherchent essentiellement à légitimer une action politique pour le moins discutable, aurait pu contribuer à donner une forme de publicité à un engagement avec lequel les filles d’Albert Beugras ne se sentaient aucune affinité.

Pourtant, Marie Chaix, la dépositaire de l’archive, n’était pas davantage encline à priver les chercheurs et les historiens d’un témoignage historique rare, sur une période longtemps taboue de l’histoire française. Ces mémoires méritent mieux que les oubliettes de la mémoire collective : ne serait-ce que parce que cette vue de l’intérieur, aussi subjective et orientée soit-elle (ou bien précisément parce qu’elle l’est) permet de comprendre ce qui a pu susciter, chez un homme intelligent, doté d’une fibre sociale passionnée et de solides valeurs morales, une fascination aussi aveugle, une adhésion aussi forte à une politique qui se révélait chaque jour plus indéfendable.

Marie Chaix a commencé à réfléchir en 2017 au devenir possible des cahiers. Elle s’est ouverte de cette préoccupation à une enseignante-chercheuse de l’équipe « Autobiographie et correspondances » proche de l’Association pour l’Autobiographie. L’écrivaine avait été l’invitée de l’APA quelques années plus tôt ; un exposé avait par ailleurs été consacré aux Lauriers du lac de Constance et à L’Été du sureau au séminaire « Genèse et Autobiographie », suscitant beaucoup d’intérêt de la part du public. Plusieurs solutions étaient envisageables pour un dépôt des Cahiers : l’Association pour l’Autobiographie, justement, les Archives Nationales, l’IMEC, la Bibliothèque nationale de France… Un contact a été pris avec cette dernière institution en 2018 : un conservateur, Olivier Wagner, a immédiatement manifesté son intérêt pour cette archive. Au terme d’une année et demie de réflexion avec les descendantes et la famille d’Albert Beugras, la solution d’une dation des cahiers à la BNF a été retenue. L’archive y sera conservée dans les meilleures conditions, et consultable sur demande après accord des ayants-droits.

La conversation s’est toutefois poursuivie autour du devenir des cahiers, au moment où naissait le projet du site EcriSoi. Après que la proposition lui en a été faite, il a paru judicieux à Marie Chaix que le tout début des mémoires de son père, les deux cahiers offerts en lecture ici, puissent être diffusés sur un support de publication scientifique, dépourvu de toute orientation politique ou idéologique. Il s’agit essentiellement, à travers cette démarche, de faire connaître à la communauté des chercheurs l’existence de cette archive, ainsi que ses nouvelles modalités d’accès et de conservation.

EcriSoi offre aussi, cinquante ans après Les Lauriers du lac de Constance, la possibilité de recontextualiser et d’annoter le contenu de ces cahiers dans une version accessible en ligne : un point important à l’heure où internet est le point de départ de la plupart des enquêtes scientifiques.

On comprendra donc que rendre public le contenu du début de ces mémoires politiques ne cherche ni à justifier, ni à condamner l’action d’un homme. Albert Beugras a répondu, en son temps, de ses actes devant un tribunal ; il a dû en affronter les conséquences, publiques et personnelles, et purger une longue peine de prison. L’objectif, ici, est simplement de tenter de donner à voir la formation d’une conscience et la genèse d’un engagement dans l’entre-deux-guerres, sur fond de Front populaire et de montée des fascismes européens. Au passage, les cahiers livrent au passage un éclairage précis sur l’histoire du travail, le syndicalisme dans les usines, les grèves de 36 et la naissance du PPF. Les spécialistes intéressés pourront analyser plus avant, s’ils le souhaitent, les actes auxquels cet engagement a donné lieu.

3. Contenu des Cahiers

Pour comprendre la logique d’écriture des Cahiers, il est indispensable de revenir sur le contexte judiciaire qui a motivé ce désir de coucher par écrit ces souvenirs politiques. Albert Beugras a été remis aux autorités françaises en 1946, après avoir été détenu un an par les Américains. Mais, dès 1944, il faisait état de son désir de rentrer en France, de se rendre et de s’expliquer, un mot qui revient de manière obsessionnelle sous sa plume31. L’instruction de son dossier a été lourde : deux cents commissions rogatoires, soixante-dix extractions pour des interrogatoires. Beugras souligne à plusieurs reprises qu’il n’a rien à reprocher à son juge d’instruction, un « honnête homme » écrit-il dans le cahier 13 ; il insiste beaucoup par ailleurs sur le fait que lui-même a été d’une « absolue loyauté » dans ses témoignages32, une qualité à laquelle ont été sensibles les instructeurs de son volumineux dossier. Il semblait, à cette époque, avoir gardé la conviction qu’il pouvait défendre sans rougir son action. Il comparaîtra ensuite deux fois : en 1948, pour son action au PPF, et en 1950, pour l’exécution de deux militants, qu’il a ordonnée ou qu’il a participé à commanditer – il se trouvera alors sur le même banc que plusieurs autres prévenus accusés d’homicide, jugé cette fois pour des faits de droit commun.

Le premier procès s’ouvre devant la cour spéciale de la Seine le 12 janvier 1948. Prévu pour s’étendre sur neuf jours, il n’en occupera que cinq. Albert Beugras est défendu par Me Benjamin Landowski, avocat chevronné – il a prêté serment en 1899 – que Le Monde du 3 juillet 1945 décrit comme un « un civiliste distingué, spécialiste des procès artistiques et littéraires, qui a connu aussi de très beaux succès au criminel ». À l’issue du premier procès, Albert Beugras échappe à la peine de mort mais est condamné aux travaux forcés à perpétuité et à l’indignité nationale33. Un verdict qui a bien évidemment été coloré par le contexte de l’épuration ; comme le note Marie Chaix, faute de Doriot mort en Allemagne, Albert, en choisissant de revenir en France, avec l’intention de s’y expliquer devant la justice, « devenait un gibier intéressant34 ». La presse n’est pas tendre : Beugras est décrit tantôt comme « L’homme de Doriot », tantôt comme un « tueur du PPF » :

Albert Beugras n’acceptera jamais ce verdict. Il considère qu’il a été jugé à charge et regrette ses aveux au juge d’instruction, qu’on a, dit-il, défigurés et retournés contre lui :

J’avais décidé de m’expliquer complètement sur toute mon activité, mais les procédés de cette « justice », qui sont d’une monstrueuse injustice, m’ont fait regretter amèrement ma franchise et ma loyauté. On a mis sous le boisseau l’ensemble cohérent que j’apportais avec les preuves et les témoignages irréfutables pour ne laisser en lumière que des faits insignifiants et des ragots qu’on produisait sans preuve35.

Facteur aggravant à ses yeux, Albert Ghozland, le commissaire général qui a requis contre lui est un juif communiste : ergo à la solde de ses maîtres moscovites. La Cour aurait donc manipulé les dépositions et les témoignages, écartant sciemment les témoins à décharge et exagérant les faits, de sorte à pouvoir invoquer l’atteinte à la sûreté de l’État et requérir la peine de mort. Albert Beugras n’a de mots assez haineux pour dépeindre son accusateur :

Et tandis que ce Français de fraîche date [Ghozland], emporté par une hystérie meurtrière gesticulait, hurlait, suppliait et bavait ; sans haine, je le jure, sans haine – il m’est venu, en l’observant, l’idée d’une cible où s’inscrirait l’arabesque des impacts d’une rafale justicière36.

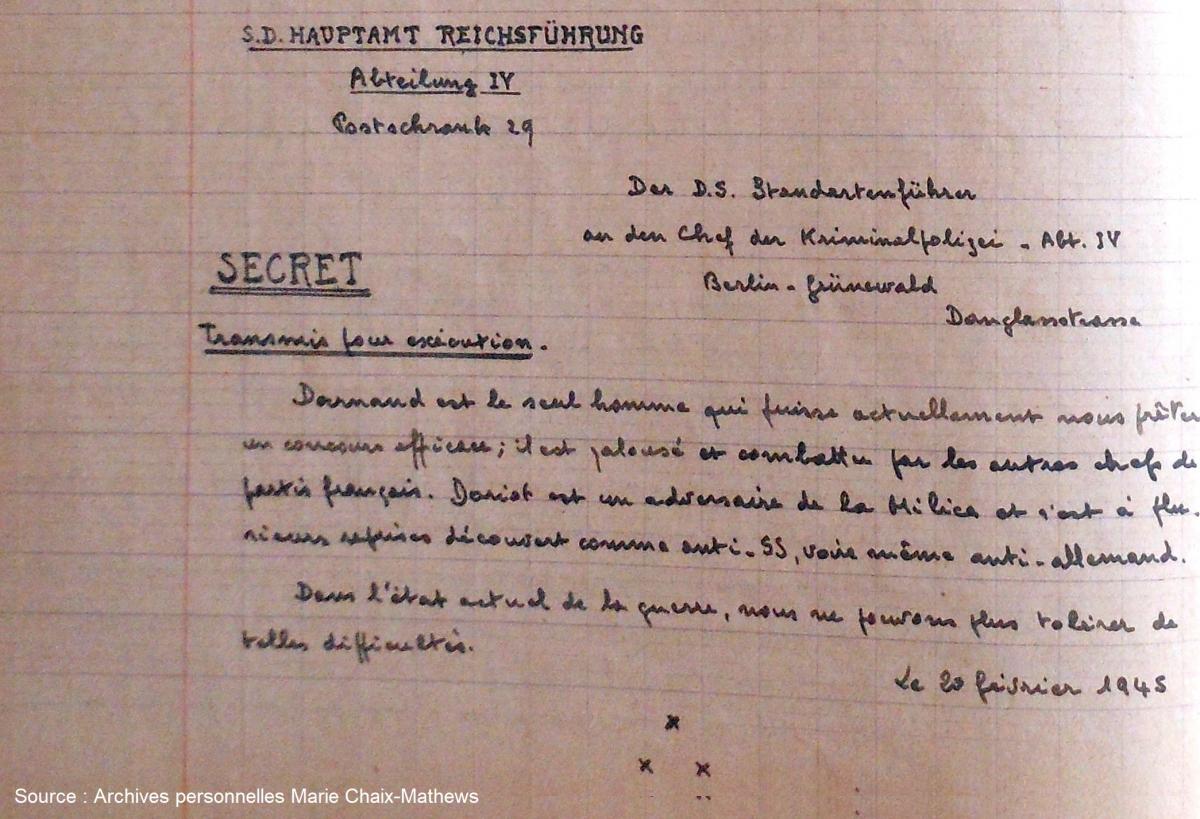

Une partie des cahiers a donc pour objet explicite de refaire ce procès et s’y emploie avec un soin minutieux : il est vrai que des mémoires offrent un espace plus apaisé qu’une Cour spéciale pour revenir sur les faits. Beugras recommence point par point l’instruction en décortiquant les chefs d’accusation, les événements, les détails, comme s’il s’octroyait lui-même un appel. En documentaliste scrupuleux, à l’appui de ses dires, il cite des documents, témoignages, déclarations de hauts dignitaires allemands, dépositions recueillies auprès des différents tribunaux militaires, archives de la police, allant jusqu’à indiquer en note les centres d’archives ou les bibliothèques allemandes ou françaises où ils ont été déposés. Parfois, il prend même la peine de reproduire, à la main, des espèces de fac-similés de lettres.

Durant sa gestion des archives du PPF, dont il fut responsable, il songeait déjà à établir sa propre version des faits grâce à des sources documentaires.

Je voulais conserver un certain nombre de pièces essentielles qui pourrait un jour servir à l’Histoire et d’autres qui pourraient être utilisées pour ma sécurité et ma justification personnelles. Depuis, les circonstances m’ont obligé de détruire intégralement ces documents37.

On peut, tout comme lui, le regretter…

Mais au-delà de son cas personnel, Albert Beugras se perçoit aussi comme un témoin de la véritable activité du PPF. En effet, ce parti, « unanimement considéré comme la plus active et la plus forte des organisations de collaboration38 » selon Philippe Burrin, apparaît après-guerre comme irrémédiablement compromis. D’une part, ses services ont été financés par l’Allemagne, avec des objectifs militaires ; d’autre part, nombre de membres du PPF ont accompli des missions de basse police, arrestations et dénonciations, et se sont rendus coupables de pillages, de rackets et de crimes de sang. Quant à Doriot, qui a encouragé la création de la Légion des Volontaires français, il s’est battu avec des centaines d’autres militants sous l’uniforme allemand. L’ensemble a valu au chef du parti d’être parfois considéré comme un véritable (et le seul) fasciste français39. Albert Beugras, lui, s’en défend haut et clair : « Aucun lien idéologique ne rattacha jamais le parti de Doriot à ceux de Mussolini ou de Hitler40. »

Il tient donc à rétablir la vérité du combat politique du PPF : un combat mû par un idéal pur, un but ultime, à savoir la lutte contre le bolchévisme. « [Le] communisme français, c’était notre proie personnelle dont nous préparions patiemment, minutieusement, passionnément devrais-je dire, l’anéantissement41. » Un combat tellement essentiel que la fin justifie les moyens : « Tant pis si on se salit un peu à la boue du chemin, on se nettoiera à l’arrivée, la tâche accomplie42. » Beugras se décrit lui-même comme un « révolutionnaire », terme récurrent chez lui, et l’idéologie du PPF, sous sa plume, prend les allures d’une croisade, qui voudrait « arracher » les ouvriers français au bolchévisme41. Sa fureur idéologique est corroborée par certains témoignages de militants cités par l’historien Jean-Paul Brunet :

Au début de la première session de l’école Pâquerette, un discours d’une violence exaltée de Beugras suscita un certain malaise : un fleuve de sang devait couler en France, mais ce serait pour une cause sacrée43.

Il ne faut pas sous-estimer cette dimension crypto-mystique, car elle semble avoir animé certains membres du PPF, jusqu’à les conduire au divorce avec la réalité, à l’enfoncement dans un « rêve fou » pour reprendre les mots de Brunet44. La fille d’un ancien milicien raconte ainsi à Pierre Rigoulot que son père rejetait le communisme « comme une idéologie diabolique qu’il fallait combattre à tout prix45 ».

L’expérience personnelle que Beugras avait de l’industrie, de la confrontation aux syndicats, sa fréquentation quotidienne de Doriot, chez qui la haine du communisme prenait un tour presque névrotique, sa soif d’agir et le fait qu’il n’ait pu combattre réellement en 1940 au Levant, faute d’ennemi à affronter, le rendait perméable à cette cause, embrassée corps et âme. Doriot lui reproche souvent d’être « sentimental » sur le plan politique ; sans aller jusque-là, il est certain qu’Albert Beugras nourrit son action d’une vision idéaliste, qui fait souvent référence à des valeurs pour lui essentielles : la grandeur de la France, la préservation de l’empire colonial, le redressement par le travail…

Dans ce contexte, la collaboration est un mal nécessaire ; et elle est uniquement stratégique, tournée vers la défense des intérêts de la France. Étonnamment, l’auteur des Cahiers écrit qu’il n’avait « jamais éprouvé le besoin, ni le désir, de faire avec l’Allemagne une collaboration intellectuelle ou une collaboration politique ou idéologique46 » Au PPF, il se comporte en gradé qui mène ses troupes pour servir sa patrie : organisation, encadrement, formation de militants. La confusion des valeurs est telle que, dans la fin des cahiers, il va jusqu’à mettre sur le même plan l’action de la Résistance non communiste et celle du Parti Populaire Français ! Son espoir, entretenu par les délires de Doriot durant la fuite de 1945, était que le PPF prît le pouvoir et représentât la France au sein d’une Europe unifiée, qui aurait pu, peut-être même avec l’appui d’Anglo-Américains revenus à la raison, défendre l’Europe contre le péril rouge.

Je prie qu’on considère que notre politique était celle de la France en face de la possibilité – réelle aussi ; réelle encore en 1944 – d’une Allemagne victorieuse ou d’une Allemagne bénéficiant d’une paix de compromis avantageuse pour elle et dans laquelle il aurait bien fallu tenir compte des atouts que s’était probablement assuré cette Allemagne47.

À lire ces presque neuf cent cinquante pages de mémoires, on ne peut douter que le combat d’Albert Beugras a été fondamentalement et sincèrement politique. « J’étais, de 1936 à 1944, soutenu dans toute mon action par une solide foi révolutionnaire48 » affirme-t-il. L’homme qui écrit nourrit un mépris profond pour toutes les compromissions, abhorre la frange mafieuse du PPF, gens de « sac et de corde », comme il les appelle. Il se dispute souvent avec le Bureau politique où il est connu pour son obstination et sa rigueur. Quand un militant transgresse les ordres du chef, il le dénonce ; s’il faut éliminer des brebis galeuses, il le fait sans hésiter. C’est ainsi qu’il finit par se mettre à dos la plupart des cadres du Parti.

Même s’il est difficile de situer la vérité d’un être, surtout lorsqu’il reconstitue les faits des années après, en prison, on ne peut manquer d’être frappé par l’intransigeance d’Albert Beugras, ainsi que sa fidélité aux idéaux qui l’animent. La récurrence de certaines thématiques renseigne sur la profondeur inébranlable de ses convictions : il a agi pour servir son pays, il a toujours, au fond de lui, refusé la défaite, n’a accepté la collaboration que pour mettre en œuvre ses conceptions sociales et ne s’est jamais enrichi personnellement49. La nouvelle donne politique, mal nécessaire, est l’occasion de mettre en application sa conception du travail, ce travail qu’il vénérait et qui doit relever le pays défait. C’est au reste en ces termes qu’il haranguait les militants en 1941 :

Vous lutterez, et vous vous entraînerez au combat par l’effort social, par le travail, mais le travail élevé à la hauteur d’un devoir patriotique, […] le travail qui grandit. Nos armes brisées, il nous reste l’outil pour vaincre50.

À l’heure d’assumer son action, on ne peut accuser Albert Beugras de lâcheté dans ses mémoires. Même s’il estime qu’on relit l’Histoire dans le sens des vainqueurs et revient sur la mentalité des Français en juin 40, il ajoute par exemple qu’elle n’est « absolument pas invoquée par lui comme une excuse ou comme une justification à [s]on comportement ultérieur51 ». Sa formation de militaire l’a habitué à prendre ses responsabilités, dès lors qu’on a accepté les ordres en toute connaissance de cause. C’est ainsi qu’il reconnaît sa part de responsabilité dans l’exécution d’un homme.

Je ne cherche pas à m’excuser de l’assentiment que j’ai donné là à la mort d’un homme. Je ne dirai pas davantage que je l’ai fait sans regret. Cette forme d’exécution sommaire me déplaisait, car si Denis méritait la mort, j’aurais aimé que la forme donnée à son exécution puisse mieux servir l’exemple auquel elle était destinée. […] Qu’on me comprenne, c’était la première fois et ce fut la seule fois où je décidai de la mort d’un homme52.

De la même manière, il reconnaît avec franchise (ce qui est tout à son honneur) avoir noué de véritables amitiés avec des officiers allemands – antinazis, précise-t-il – qu’il appréciait en tant qu’hommes. Et surtout, sauf quelques critiques à la marge, jamais il n’accable « le Chef », à qui il aurait pourtant eu tant de raisons d’en vouloir. Au lieu de se défausser sur un Doriot mort, comme l’ont fait d’autres membres du PPF, son lieutenant lyonnais n’aura de cesse de défendre l’ancien maire de Saint-Denis, imputant l’essentiel de ses faiblesses à son entourage. Il l’assure encore à son fils Paul :

Je rencontrai Doriot et je fus tout de suite conquis par son intelligence exceptionnelle, son grand bon sens, sa clarté de vue et son absence absolue de sectarisme. En lui, j’avais à faire à un révolutionnaire certain. Il a pu commettre de graves erreurs, il avait les défauts d’un homme. Sa brutalité, son injustice même, fréquentes à l’égard de ses collaborateurs immédiats et dont j’ai eu à souffrir, ne m’empêcheront pas de conserver mon estime et mon admiration à cet homme qui est le plus extraordinaire que j’ai jamais rencontré53.

Pourtant, la rigidité morale d’Albert Beugras a dû rendre sa position inconfortable plus d’une fois, face à un Doriot aux méthodes autrement plus sinueuses, héritées de sa formation moscovite.

Une déclaration de Colette Chack, à propos de son père Paul Chack, écrivain fusillé pour collaboration, ne siérait peut-être pas si mal, malgré les apparences, à Albert Beugras :

Je considère que sa fin tragique, toutes proportions gardées, vient de ce qu’il a voulu faire de la politique alors que ce n’était pas un homme politique. Il l’a payé très cher. Il ne savait pas se retourner comme savent le faire les hommes politiques. Sa formation d’officier le lui interdisait54.

L’auteur des Cahiers était certes plus habile, plus souple et plus apte au compromis, il n’est qu’à voir les missions dont il s’est chargé. Mais s’il s’est « retourné », c’est tard, trop tard, alors que la catastrophe était déjà là : et encore l’a-t-il fait parce que la blessure de la déliquescence du PPF, des trahisons internes, et surtout de la mort de son fils, lui avaient ôté toutes ses illusions. En revanche, durant ses années d’activité, une ligne de crête était, dit-il, toujours présente à son esprit :

[N]e jamais rien faire qui soit contre mon pays ou contre des Français. […] Aussi profondément, aussi minutieusement, aussi sévèrement qu’il m’était possible de m’interroger, ma conscience ne me reprochait rien55.

Qu’il ait tenu à se présenter devant une Cour spéciale, en risquant sa tête, au lieu de fuir aux États-Unis avec sa famille, dit à quel point il en était convaincu. « C’est l’espèce de folie d’honnêteté et de droiture qu’il avait et qui l’empêchait de voir son intérêt » constate sa fille Anne Sylvestre56. Son idéal politique ne l’a quitté qu’en 1945, après Mainau. Mais du fond de sa prison, il en reste quelque chose : on le perçoit à la manière dont il est ulcéré par l’acharnement dont les collaborateurs font l’objet après-guerre, par l’affirmation réitérée de son amour de la France et sa conviction d’avoir agi pour la patrie. Quatre ans après, il trouve encore la force de vitupérer : « Ceux qui ne font rien contre le bolchévisme, de quel droit osent-il juger ceux qui se dévouent pour les protéger, eux, leurs familles, leurs biens, leur patrie, du plus épouvantable danger57 ? »

Doriot est évidemment au centre des cahiers : il fut le « chef et [le] guide politique40 » d’Albert Beugras et le rencontrer a changé la destinée du chimiste lyonnais. Entre les deux s’est nouée une relation de fascination, presque de séduction : « Il s’est passé quelque chose d’homme à homme entre Doriot et lui58 » constate sa fille Marie Chaix. Dans la partie des Cahiers intitulés « La Mort de Doriot », Albert Beugras dresse de son « Chef » un long portrait à l’entame contrastée.

Le personnage est complexe. Pour qui s’efforce aujourd’hui [en 1948] de le juger avec l’impartialité de l’historien, il se situe à mi-chemin entre le surhomme que voyaient en lui ses militants et l’aventurier cynique tel qu’il apparaît aux yeux de beaucoup de Français. […] Un être bourré des contradictions, puissant et vulnérable, dont on pouvait, tout à la fois, tout attendre et tout craindre59.

Pour la connaissance approfondie du personnage, on se permettra de renvoyer à la remarquable biographie de Jean-Paul Brunet, ainsi qu’aux travaux de Philippe Burrin. Ce qui nous intéresse davantage ici est la perception qu’Albert Beugras a du fondateur du PPF, et l’image qu’il en restitue. Dans l’ensemble, même s’il lui reconnaît des défauts, et malgré les mentions du plusieurs désaccords, notamment sur l’activité criminelle du parti60, les Cahiers sont une défense et une illustration de l’action doriotiste. Beugras insiste sur le fait que celle-ci a toujours été politique, jamais militaire (on est en droit d’en douter…), que la collaboration directe des militants et des Allemands était proscrite, et que tout le travail de Doriot consistait à « ne céder que le minimum et obtenir le maximum61 ». Le travail effectué depuis par les historiens ne corrobore guère cette présentation des faits… Mais la loyauté de Beugras envers un homme qui l’a entraîné dans une telle débâcle, même après le désastre, mérite d’être soulignée. « On peut retourner dans tous les sens les paroles et les actes de Doriot, on n’y trouvera pas autre chose que la défense de la France et de son empire62 » persiste-il à écrire.

Malgré son admiration et sa fidélité, Albert Beugras a toutefois la conscience, parfois immédiate, parfois différée, qu’il se fait manipuler. Quand il doute, en 1941, et répugne à s’engager aux côtés des Allemands, Doriot l’appâte en lui parlant charte du travail et corporatisme : « Je sentais bien qu’[il] tentait de m’entraîner dans le mouvement collaborationniste de son Parti en m’y faisant pénétrer par le plan social dont il savait qu’il avait toutes mes préférences63. » On voit aussi comment Doriot sait jouer sur les sentiments, quand la rupture se profile : à un Albert qui a quitté Neustadt excédé et qui présente sa démission, Doriot répond par une convocation caressante « Je te prouverai que je suis et reste ton meilleur ami64. » Le « Chef » sait souffler le chaud et le froid, et, pour reprendre les mots de Beugras, refermer par des excès d’amitié les plaies qu’il a lui-même ouvertes.

Après la dernière rupture, celle de Mainau, lors de leur ultime entretien (il sera tué le lendemain), Doriot tentera une dernière fois de faire revenir à lui son fidèle compagnon. Beugras refuse, mais n’est pas dupe de sa propre capacité de résistance : « S’il avait insisté, je me serais sans doute laissé convaincre, et ensuite, refaisant, seul, le bilan de mes désillusions et de mes griefs, je l’aurais regretté65. » Cependant, jamais il ne se présente comme une victime ou un homme qui aurait agi sous influence, et il ne semble pas tenir rigueur à Doriot de l’avoir ainsi manœuvré.

Doriot semblait beaucoup tenir à Beugras. Dans un entourage grouillant et opportuniste, la présence de ce fidèle intelligent, charismatique, doté d’un fort sens de l’organisation et des valeurs, qui n’hésitait pas à lui dire ses quatre vérités, devait former un contrepoint appréciable. Beugras, même s’il a fait partie du bureau politique, semble avoir toujours occupé une place à part : homme de confiance, espion de Doriot, bras droit de l’ombre, au point que certains militants l’ont accusé d’avoir organisé les réseaux de renseignements de sa propre initiative66, commissaire général de Normandie. À Mainau, Doriot, avant de lui confier les Écoles, lui dit qu’il est sur le point de devenir l’homme le plus important du Parti après lui. On peut cependant se demander si Doriot n’entretenait ce type de relations supposément préférentielles avec tous ses proches au PPF, faisant jouer les uns contre les autres… En tout cas, comme souvent dans les grands engagements politiques, on retrouve chez Albert Beugras un mélange inextricable d’idéologie et d’attachement passionnel pour un leader, l’un ne cessant de nourrir l’autre, jusqu’à rouler allègrement vers le précipice.

En dépit de leur immense intérêt historique, il convient d’être très prudent dans le maniement de ces cahiers, notamment en raison des circonstances de leur écriture. D’un côté, il s’agit donc du témoignage de première main, rare et précieux, d’un homme qui a eu accès au premier cercle du pouvoir doriotiste, a accompagné le parti de sa fondation à sa chute, a recueilli nombre de confidences et a eu la main haute sur une grande quantité d’informations secrètes. De l’autre, il ne s’agit pas d’un journal, mais d’une reconstitution opérée des années après les faits, suite à un verdict qui a laissé le condamné amer, furieux et révolté. Les Cahiers, on l’a vu, jouent le rôle d’une scène judiciaire seconde, sur laquelle un Albert Beugras profondément meurtri par sa condamnation, et l’indignité nationale dont elle a été assortie, évoque avec ressentiment « ce pays auquel nous voulions tout sacrifier, [qui] nous a si mal, si injustement traités67 ».

Ce millier de pages rédigé d’une petite écriture serrée est surtout mû par un désir de réhabilitation. Comme le montrent ses lettres à son fils Paul, l’homme savait la tourmente dans laquelle il avait entraîné les siens ; une prise de conscience térébrante, aggravée par la mort de Jean dont il porte évidemment la culpabilité. Et une allusion à « ceux qui sont libres d’embrasser chaque jour leurs enfants68 » laisse transparaître le chagrin d’un père qui ne voit les siens qu’au parloir.

De plus, si les Cahiers sont le lieu d’une accumulation minutieuse de détails, conversations, documents, il est permis, par endroits, de questionner l’exactitude de ce qu’ils relatent, ou la façon dont les faits y sont articulés entre eux. Jean-Paul Brunet souligne comment, à l’instruction, Beugras s’est comporté en « bon camarade », évitant de charger les autres par ses aveux. L’auteur le reconnaît lui-même : il n’a pu s’expliquer pleinement devant les juges et devant la Cour, parce que ses explications « n’auraient pas été comprises, ensuite parce qu’on s’en serait servi pour accabler à tort des camarades69 ». Il n’y a guère de raison que, quelques années à peine après l’instruction, il ait changé d’avis : certains points ont dû continuer d’être soigneusement occultés.

De plus, certaines affirmations, comme les recherches menées depuis l’ont démontré, sont sujettes à caution. Ainsi Beugras relate-t-il la convocation de Doriot par Hitler au Grand Quartier Général, à Steinort en janvier 1945 et la façon dont le chef du PPF a fait attendre le Führer. Selon le récit postérieur que Doriot a fait à Beugras70, le « Chef » a rencontré Hitler, qui avait convoqué tous les chefs de parti d’extrême droite française, et a été prié de rester le lendemain pour un entretien particulier avec Ribbentropp ; il en aurait résulté un accord avec Ribbentropp contresigné par Hitler lui-même. Or d’après Jean-Paul Brunet, qui s’appuie sur les notes de l’interprète de Hitler, c’est Ribbentropp, et uniquement lui, qui a reçu cette délégation française71. Néanmoins, Albert Beugras affirme avoir eu bel et bien eu entre les mains « des sténogrammes des entretiens de Doriot avec Hitler », copiés par un officier d’état-major et confié par Doriot pour archivage, un document… hélas détruit avec les archives72. Difficile de trancher pour savoir qui dit le vrai.

De même, dans un cahier entier, Albert Beugras soutient la thèse de l’assassinat de Doriot par des hommes de Himmler. Cette thèse, qui circule assez largement parmi les doriotistes, est étayée par de supposées « preuves » consignées dans les Cahiers. En particulier, des officiers allemands seraient arrivés tout de suite après l’attaque aérienne et auraient confisqué la serviette et les papiers de Doriot (faisant miraculeusement disparaître le fameux accord signé par Hitler). De plus, dit Beugras, il a fait enquêter par les Américains : aucun raid allié n’était prévu ce jour-là sur Constance. Jean-Paul Brunet démontre le peu de vraisemblance de cette version, la présence effective d’avions alliés, sans parler du fait qu’un prisonnier, comme l’était Beugras, n’était peut-être pas en situation de donner des consignes d’enquête aux Américains. En revanche, il est certain que la thèse d’un chef français mort sous les balles allemandes, parce que trop bon défenseur des intérêts de son pays, est plus séduisante que celle d’un mitraillage par les Alliés d’une voiture à fanion allemand. Quant aux derniers cahiers, relatant l’aide aux Américains, ils sont bourrés de péripéties dignes d’un James Bond : extorsion de laissez-passer et d’ordre de mission sous la menace d’une arme, communication radio avec les Américains sous le nez d’un SS…au point qu’on se demande si leur auteur n’a pas cédé, ne serait-ce qu’un peu, à la tentation d’enjoliver les faits.

Il ne faut donc pas toujours prendre la parole d’Albert Beugras pour argent comptant. En réalité, il est souvent difficile de savoir, en lisant la totalité des mémoires, où placer le curseur de sa sincérité. Certains passages sont d’une mauvaise foi telle qu’elle pourrait prêter à sourire si les conséquences en avaient été moins tragiques. Le maître espion s’étonne ainsi qu’on lui ait reproché, durant son procès, d’avoir organisé un réseau radio en Afrique du Nord, pour espionner sur place : puisque ledit réseau n’a presque pas fonctionné, les Alliés ayant rapidement pris Tunis, et que le matériel a été récupéré par les Américains, pourquoi somme toute lui en faire grief ? On ne serait pas loin, selon lui, du fait de résistance (involontaire)… Face aux exactions du PPF contre les résistants, Beugras joue la carte de la naïveté : s’il y en a eu, ce fut à cause de militants désobéissant aux ordres du Chef, et lui-même n’en a rien su. Le PPF a-t-il accepté l’argent allemand ? Certes, mais De Gaulle n’a-t-il pas fait de même avec les moyens matériels de l’Angleterre ? Le service de renseignements dirigé main dans la main par Beugras avec un officier allemand est présenté comme une simple couverture73. De même, le commissariat de Normandie serait une simple entreprise d’action sociale et caritative et l’uniforme feldgrau un déguisement. Quant à l’illégalité des méthodes, pas de quoi s’en émouvoir outre mesure ; n’est-ce pas, au fond, le Parti communiste, leur ennemi de toujours, qui les leur a enseignées ? Du fond de sa prison, Albert rêve au reste de rédiger un Traité de l’illégalité…

On reste également songeur quand on lit sous la plume du mémorialiste qu’il déplore le manque « d’esprit sportif, d’élégance et […] de générosité74 » du tribunal d’exception qui l’a jugé. On croirait entendre parler l’ex-président du « Rhodia Club », l’association sportive qu’il avait fondée : comme si la conduite d’un tel procès pouvait se comparer à l’arbitrage d’un match de football ou de tennis.

Mais le plus grand malaise qu’engendre la lecture des cahiers résulte d’une omission, une omission persistante, dont la constance ne laisse pas d’interroger. En mille pages, pas un mot ne sera dit sur le sort des juifs de France pendant la guerre. Sur certains points, on peut essayer de comprendre la logique politique des raisonnements politiques d’Albert Beugras, tout biaisés soient-ils ; on peut lui faire crédit de convictions authentiques, percevoir les raisons de son aveuglement, constater sa vision dissociée de la réalité, mesurer l’impact destructeur de son antibolchévisme. Mais comment expliquer qu’il ne prenne jamais, dans ses écrits, la peine de commenter le sort réservé aux prisonniers juifs, aux déportés, alors qu’il parle sans arrêt des maquis, des résistants, des gaullistes, des réfractaires aux STO, des bombardés, et surtout des communistes ? Comment expliquer qu’il commente à l’envi la doctrine de Doriot sur à peu près tous les plans, sauf celui-ci ? Pourtant, les positions du PPF sur la question étaient claires : « Au congrès de 1942 », écrit ainsi Philippe Burrin, « Doriot réclama l’adoption et l’application d’un programme raciste qui mettait les juifs français au ban de la nation, en attendant une solution “européenne” de leur sort75 ».

Jean-Paul Brunet note que « Sur l’antisémitisme du PPF, les compagnons de Doriot qui ont fait paraître des livres de témoignage ou d’“étude” semblent frappés d’une étrange amnésie76. » Albert Beugras ne fait pas exception à la règle. Entre ses remarques sur la « pouillerie internationale », les maîtresses juives des officiers du Levant et le procureur Ghozland, « juif vomi par son ghetto de Bessarabie77 », dont il décrit la « haine qui sue par tous les pores de sa face orientale78 », on voit vite de quel côté penche son cœur. Mais il se défend d’avoir participé à quelque « propagande anti-juive » que ce soit79. Pourtant, le PPF, son parti, dont il connaissait tous les rouages, n’a pas hésité de servir de supplétif à la police française, ne le « cédant en rien à la milice pour les pires excès », selon les mots de Philippe Burrin80. Que le puissant responsable des services de renseignement, qui se targuait de tout savoir sur chaque militant, et de son propre aveu, faisait surveiller de près Francis André et sa bande ait pu ignorer ces exactions, est impossible à concevoir81. Que celui qui était en contact hebdomadaire avec l’armée allemande n’ait fréquenté en France que des officiers anti-nazis et ait tout ignoré de la doctrine nationale-socialiste et de son programme d’extermination est tout aussi impensable. En dépit de cela, pas un mot de regret ou de compassion pour les victimes juives, pas une allusion à la rafle du Vél’ d’Hiv’, pas un commentaire sur lois raciales. Ou plutôt si, un seul, qui laisse franchement perplexe :

Il y a eu les déportations raciales ? Mais en 1940, où étaient-ils, les juifs ? Ils « résistaient » dans les grands hôtels de la Côte d’Azur et ils faisaient du trafic dans toute la zone non occupée. Ils n’ont pas eu la volonté de résister, ils y ont été contraints par les mesures qui ont été prises contre eux82.

Étrange, très étrange manière, de balayer la question en la dissimulant sous les clichés les plus outrancièrement antisémites de l’époque. Il faut se reporter aux lettres à son fils Paul pour trouver un début de réponse, une réponse tellement usée à l’époque qu’on ignore dans quelle mesure on peut la croire, surtout venant d’un homme aussi bien informé :

Ce qui m’étonne le plus est que l’on n’ait pas su plus tôt tout ce qui se passait en Allemagne. Il est vrai que lorsque quelqu’un était au courant, il y était classé comme « connaissant trop de choses », ce qui aux yeux des nazis était un crime qui ne se pouvait expier que par la mort ; mais enfin, il a fallu un véritable réseau de lâcheté pour protéger de façon tellement hermétique la pratique sur une aussi grande échelle de telles cruautés83.

Et s’il détaille pour son fils les horribles supplices concentrationnaires, disant au passage son horreur et son dégoût, c’est en parlant des « victimes » au sens large, sans préciser davantage qui elles furent. Il est évidemment complexe d’analyser, ou même de comprendre, quelle logique a pu le conduire à une telle omission dans ses mémoires ; mais il est apparaît comme probable qu’en 1948, l’antisémitisme de l’homme qui écrit n’a pas été fondamentalement remis en question par les faits. Visiblement, il est certaines des conséquences de son engagement qu’il préfère ne pas interroger.