Cahier 1925-1937 (I)

C’est le 10 mai 1925 que je fis mes débuts dans l’industrie. Jusqu’ici, les divers stages que j’avais faits m’avaient fait connaître des usines, mais le travail que j’y avais fait n’était que travail d’amateur. Cette fois, il allait falloir « gagner ma vie », mieux, il me faudrait sous peu être capable d’installer un foyer et de le faire vivre1. C’est dire que le temps de l’observation était passé, celui de l’action était venu.

Mon enthousiasme à commencer ma vie laborieuse ne fut pas refroidi par l’aspect du cadre dans laquelle [sic] elle allait devoir se dérouler, et pourtant il était difficile de tomber plus mal. Il est vrai que j’avais déjà vu des cités industrielles, heureusement ! C’est à Paris, au Siège Social de la Société Chimique des Usines du Rhône (S.C.U.R.) que j’avais signé mon contrat avec cette maison ; Lyon n’était inconnu et Saint-Fons2, où se trouvaient les usines, bien davantage.

Je ne dirai pas grand-chose de Lyon qui, évidemment, surtout pour le voyageur est une ville assez laide. Pour en éprouver le charme – qui est réel – il faut la bien connaître, l’avoir observée aux différentes saisons, être convaincu par l’expérience que son fameux brouillard n’est qu’une mauvaise légende, car s’il est vrai que souvent il recouvre la ville, il n’est ni plus fréquent, ni plus dense que dans toute autre région de France, ou dans toute autre ville bâtie sur un grand fleuve, et somme toute, ne gêne guère que les noctambules. Lyon est remarquable surtout par les Lyonnais qui ont leurs défauts, mais aussi leurs qualités, celles-ci faisant souvent oublier ceux-là. J’aurai l’occasion d’en parler quand j’arriverai à la période qui devait me les faire mieux connaître et souvent apprécier.

De Lyon, on se rendait à Saint-Fons par un invraisemblable tramway à impériale un peu brinqueballant [sic] et bruyant comme un caisson qu’on aurait traîné à même le pavé. J’ai souvent pensé que Lyon achetait au rabais le vieux matériel roulant réformé par d’autres municipalités. Très vite, en quittant Lyon, on avait l’impression désolante d’une « banlieue » devenant de plus en plus sordide à mesure que l’on s’enfonçait sur les 6 kms.3 du trajet.

Saint-Fons, c’était un groupe d’usines, dont les principales étaient les Usines du Rhône, la Ciba, Saint-Gobain, Rhodiaseta, Gignoux, serrées au bord du Rhône sur lequel elles avaient chacune leur fort particulier et aussi leur égoût [sic] empoisonné. Quelques cités ouvrières du type standard, c’est-à-dire misérable ; une mairie prétentieuse construite dans un parterre de bicoques style « lotissement » et de « maisons de rapport » du type caserne, avec les écoles du type républicain courant « garçons-filles » ; une route nationale bordée de maisons disparates, sans jardins, de bistrots flanqués d’une rangée de lauriers anémiques, de placettes encombrées de jeux de boules ; une voie ferrée en plein village – parce que ville serait trop pompeux – avec un triage plus étendu que Saint-Fons même, bordée de terrains vagues semés de vieux matériaux, des tas d’ordures, de crassiers industriels, de matériel ferroviaire au rebut et de barraques [sic] réchappées de la guerre où s’abritaient des tribus espagnoles, portugaises, kabyles, chinoises… réchappées elles aussi de la guerre qui avait exigé le développement d’usines construites dans l’urgence du moment, restées à leurs constructions provisoires… qui sans doute dureraient toujours.

Des bistrots, encore des bistrots, des cantines à sidis qui pullulaient surtout à la tombée de la nuit ; et sur toute cette crasse, sur toute cette misère, une odeur d’équarrissage répandue d’une manière continue et tenace, par une usine de colle et de gélatine, coiffée par vent favorable des vapeurs sulfureuses que dégageaient les usines d’acide de Saint-Gobain.

Mais symbole, – déjà – la première chose qui frappait en arrivant à Saint-Fons, ce n’était pas une pauvre église, plus ancienne sans doute que les usines et réduite à la dimension du village qu’avait dû être Saint-Fons avant l’envahissement du progrès et de la civilisation ; c’était, placée sur la route nationale, à l’arrivée du tram de Lyon, une immense bâtisse, agressive, portant enseigne : « Maison du Peuple » flanquée de drapeaux rouges et dans laquelle on dansait quand un « meeting » n’y rassemblait pas une pègre plus étrangère que française.

J’aurais pu loger à Lyon comme la plupart de mes collègues et fuir chaque soir – la sortie des usines était à 17 heures – un cadre si peu attrayant. Je n’en fis rien. Je voulais rester dans l’ambiance de ses usines, au moins tant que je serai seul. Je trouvais4 pour me loger une chambre en même temps qu’un restaurant d’ouvriers et d’employés où je pourrais prendre petit déjeuner et repas du soir, celui de midi étant pris au mess de l’usine.

Cet hôtel-restaurant tenait six chambres toutes bâties en enfilade sur une salle servant aux « repas de noces et banquets », et éventuellement à danser. Ces chambres, toutes semblables, avaient dans leurs douze mètres carrés un lit, une table, une armoire, une chaise et des punaises ; leur seul confort résidait en un lavabo et une lampe électrique. Le chauffage central y était à l’état de projet. Heureusement, je n’eus pas à y passer l’hiver, car ma chambre se trouvait tout au fond du couloir à l’entrée duquel était le poêle qui prétendait chauffer l’ensemble.

Je me présentai à l’usine, mais l’accueil n’y fut pas cordial et en tout cas tout différent de celui que m’avait réservé M. Grillet, Directeur général, à Paris 5. Les directeurs des Usines – MM. Oser et Prince –, avaient l’habitude de décider eux-mêmes de l’engagement des ingénieurs, et, envoyé directement par le Siège social sans qu’ils aient eu à donner leur avis, je pense qu’ils tenaient à me manifester dès l’abord que je n’avais pas à me prévalloir [sic] d’une dérogation aux règles. M. Oser fut poli, sans plus, quant à M. Prince, il fut tellement grossier que malgré ma surprise et ma jeunesse, je ne pus m’empêcher de lui dire : « Je m’attendais à un autre accueil après les assurances que m’avait données M. Grillet. Si c’est ainsi qu’on traite ici le personnel, je préfère quitter immédiatement la maison. » Il me calma, assez ennuyé – car je sus plus tard la terreur que tous avaient de M. Grillet – et s’excusa même d’être débordé de travail. Je le quittai, pensant cependant que la collaboration avec de tels chefs devait être rien moins que cordiale.

Le lendemain, je débutais au « laboratoire analytique », immense labo où une quarantaine de chimistes des deux sexes pesaient, jaugeaient, mesuraient, contrôlaient selon des méthodes sacro-saintes particulières à la maison, sous l’œil vigilant d’un vieux chef de service débonnaire mais terrifié par le moindre coup de téléphone du patron.

Mais huit jours plus tard, j’en avais déjà assez de faire à longueur de journées les mêmes analyses et pensais qu’il était inutile d’avoir étudié tant de choses pour en arriver là. Mes collègues m’avaient bien dit, les uns qu’on n’était là qu’à titre provisoire, les autres que tout compte fait « le travail n’était pas crevant et qu’on arrivait quand même à un meilleur salaire chaque année », je n’y apercevais aucun avenir et cela ne pouvait me convenir.

J’attendis encore huit jours puis demandai une entrevue à M. Prince qui me reçut assez peu aimablement, mais me garantit que cette période d’essai ne serait pas longue. Sur ma remarque que le travail qu’on me faisait faire ne risquait pas de le fixer sur mes aptitudes, il me répondit qu’il connaissait son métier… Je me dis que décidément, les ingénieurs étaient bien peu considérés par là et me demandai comment on y pouvait traiter les ouvriers.

Je n’avais, naturellement, aucun contact avec les ouvriers, à part quelques bougres apportant les échantillons à analyser ou exécutant les travaux de propreté au laboratoire. Par ailleurs, le contrat que j’avais signé spécifiait l’interdiction de pénétrer dans tout autre atelier que celui où le service m’appelait, et même au mess, nous nous trouvions groupés à table par atelier. Ne connaissant personne, n’étant pas très liant de nature, je vivais dans un univers inconnu.

Toutefois, pour se rendre de l’entrée des usines – où un garde vigilant pointait les heures d’entrée et de sortie – jusqu’au laboratoire, et de celui-ci au mess, il fallait traverser longuement l’usine. La saison voulait que les portes des ateliers fussent ouvertes ; il m’était alors possible de me rendre compte de l’aspect des fabrications. J’avais vu déjà bien des usines, mais toutes, même les teintureries qui cependant m’étaient apparues déjà bien malsaines, toutes dis-je, étaient préférables à celles qui m’étaient révélées. Je comprenais alors pourquoi l’on voyait venir au mess des ingénieurs de fabrication vêtus de vieux vêtements crasseux et coiffés d’invraisemblables feutres !… Mais que dire des ouvriers qu’on voyait évoluer entre des machines suintantes, fumantes, puantes quelquefois d’odeurs suaves comme la vaniline [sic] par exemple, mais dont la persistance et l’excès devenaient aussi lassants que les senteurs les plus méphitiques avec lesquelles elles voisinaient. Et partout des bacs, grands et petits, des chaudières, des réservoirs, des colonnes de distillation, le tout enchevêtré de passerelles, d’escaliers, d’échelles, de transmissions et noyé de vapeur, de fumée ou de poussières chimiques. Autour des bâtiments dont les murs étaient demeurés depuis leur construction – guerre de 1914/1918 – en mâchefer brut, un cloaque de boue et de résidus chimiques parmi lesquels des hommes en guenilles roulaient des fûts ou poussaient des chariots entre des entassements de matériaux, des silos, des réservoirs, des bascules, des wagonets [sic] et des camions.

[…]

Consultez la suite du Cahier 1925-1937 (I) en format PDF

- 1. Fiancé à Alice Litolff, Albert Beugras, qui vient trouver une « situation », comme on disait alors, est sur le point de se marier.

- 2. Commune située dans la banlieue sud-est de Lyon, à côté de Vénissieux. Son emplacement, à proximité du Rhône, et la dizaine de kilomètres qui la séparent de la ville en ont fait un site privilégié pour l’installation d’usines chimiques au XIXe siècle.

- 3. Nous avons conservé les abréviations originales d’Albert Beugras pour les poids et mesures.

- 4. Comme nous l’avons signalé, Albert Beugras emploie la plupart du temps l’imparfait en lieu et place du passé simple pour les verbes du premier groupe. Nous rectifierons désormais systématiquement cet usage.

- 5. Nicolas Grillet (1871-1947) né à la Demi-Lune (Rhône), diplômé de l’École Centrale, travailla d’abord comme ingénieur chimiste et entra en 1894 à la Société Chimique des Usines du Rhône. Il en fut successivement le sous-directeur, le directeur, l’administrateur, l’administrateur directeur général, puis l’administrateur délégué après la fusion avec les établissements Poulenc Frères. Il termina sa carrière comme directeur général de Rhône-Poulenc. (Source : site Patrons de France, http://www.patronsdefrance.fr/?q=sippaf-actor-record/20639&page=1, consulté le 4 novembre 2020).

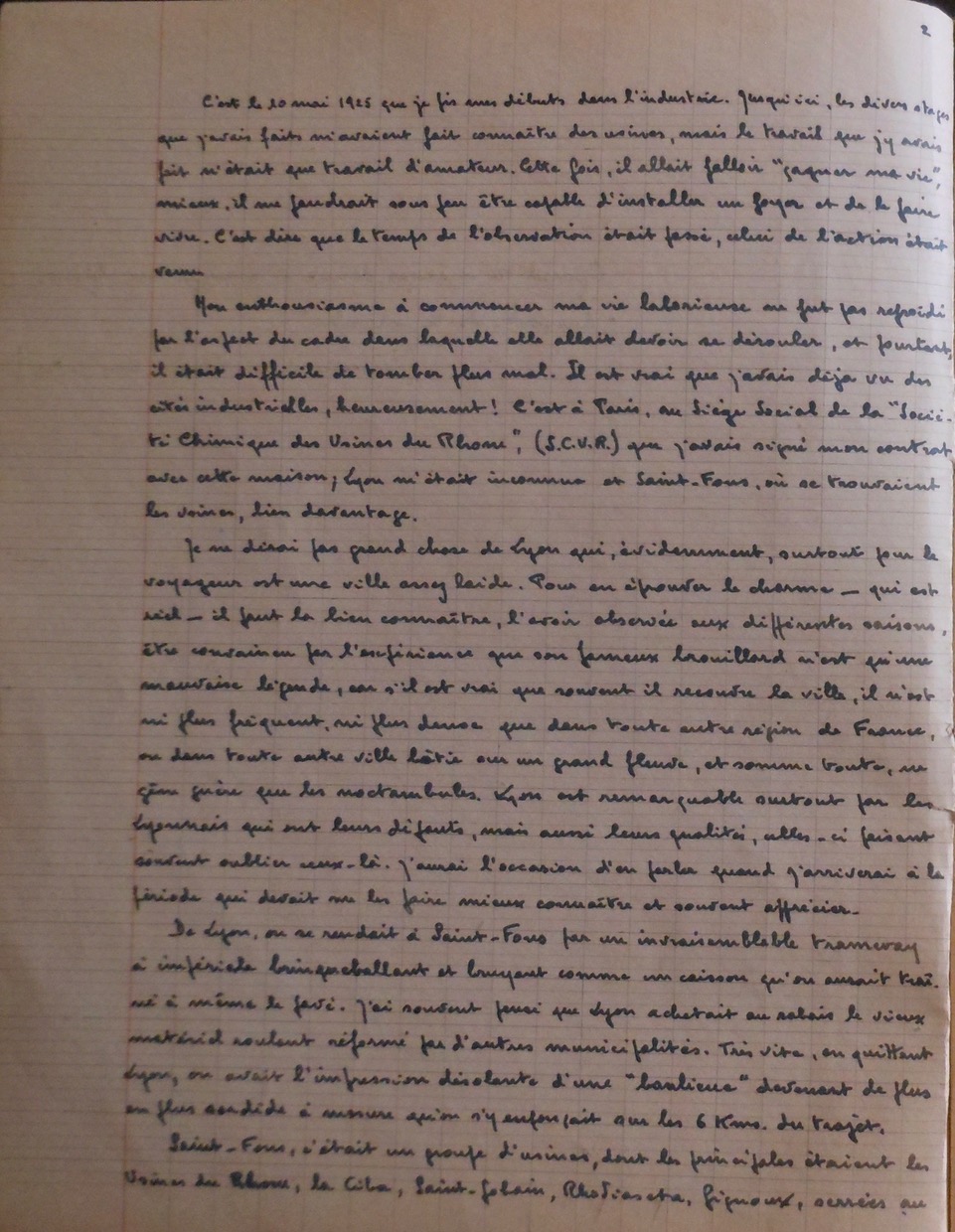

Première page du cahier 1925-1937 (I)

Beugras Albert, « Mémoires politiques d’Albert Beugras », éd. par Montémont Véronique, dans « Ego Corpus », EcriSoi (site Internet), 2021, URL : https://ecrisoi.univ-rouen.fr/ego-corpus/cahier-1925-1937-i, page consultée le 04/07/2025.