La Seconde Guerre mondiale

Au début de la Seconde Guerre mondiale, Paule Régnier est installée dans un appartement de Meudon où elle vit seule depuis la mort de sa mère en 1926. Elle connaît les restrictions alimentaires et de chauffage communes à tous les Français ; surtout, la guerre réactive chez elle l’angoisse de la souffrance, du sang versé, de la mort des proches. La question religieuse se trouve de ce fait sans cesse relancée sans que la diariste trouve un véritable apaisement. Sa réflexion est aussi sollicitée par les informations dont elle peut disposer, et sur lesquelles elle exerce son esprit critique tout en conservant la même horreur de la guerre. Issue de la petite bourgeoisie militaire, elle partage des idées assez conservatrices et rêve de stabilité politique. Elle n’adhère pas aux idées collaborationnistes mais se défie de l’Angleterre. En revanche, elle ne renie jamais son admiration pour Pétain ; elle adhère à tous ses discours, à toutes ses positions, idéalisant la figure du Père de la Nation, espérant même à la Libération de Paris que, depuis sa prison allemande, il se réjouisse avec les Français.

25e cahier (6e cahier conservé) 1935-1941

14 septembre [1939]

Jamais eu pareille sensation d’île déserte. Impossible de communiquer avec personne. Le téléphone marche mal ou les gens ne sont pas là. Les lettres arrivent avec un tel retard qu’elles n’ont presque plus de sens, vous donnent des nouvelles qui semblent vieilles d’un siècle. Louis m’écrit ce matin, me parle de l’héroïsme français. Mais c’est une corde qui ne vibre plus en moi. Je ne vois que le sang, cette mer de sang qui s’étend peu à peu, qui submerge déjà la Pologne et commence à rouler en France les corps des nôtres. Je ne ressens que la douleur de Jane, les dangers de son fils.

Je vais tâcher d’aller passer quelque temps à Lozère1. Histoire d’être tout de même un peu moins seule.

Lozère 17 septembre.

On dira d’eux « Morts pour la France » comme on l’a dit de leurs aînés. Comme leurs aînés, ils mourront pour une victoire chèrement achetée et que les survivants gâcheront, pour une paix aussi précaire que celle de 18, pour rien en somme. Mais qui meurt d’une pneumonie, d’un accident de sport, meurt pour rien aussi. Cette soif qu’a l’homme que sa mort serve à quelque chose est parfaitement vaine. Du moment qu’il ne perd pas sa vie par usure, bribes et morceaux dans la vieillesse, du moment qu’il la donne avant le temps, sacrifiant quelques jours, il entend que cela profite à quelqu’un, à l’ensemble des hommes qui constituent sa race, à ses proches, à ses enfants.

En réalité, la mort n’a de sens qu’acceptée pour Dieu. Voyons, voyons, je vois clairement qu’il n’y a rien à faire de ce monde, qu’on n’y établira jamais la paix, la justice, la miséricorde, que les apôtres qui s’acharnent à diminuer la douleur et les mères qui s’exténuent à vouloir préserver et sauver leurs enfants échouent effroyablement. Je vois que s’il n’y a pas d’autres cieux, une autre terre, une issue pour tous ces pourchassés, tous ces massacrés que nous sommes, un Dieu pour panser nos blessures et réparer le mal subi, rien n’a de sens et tout est tellement affreux qu’il n’y a plus qu’à se suicider en masse, sans vouloir consentir à aucune action ni à aucun amour. Mais d’autre part comment expliquer cette création effroyable et catastrophique, jamais aidée, jamais sauvée. Je m’y perds. Ah ! la pensée tue en de pareils jours, l’action délivre. Si j’en étais capable, je souffrirais moins.

Provisoirement j’ai échoué ici. J’y suis un peu moins seule, un peu moins rongée qu’à Bellevue. J’y resterai quelque temps, puis j’irai ailleurs. Je ne vois d’autre issue qu’une vie errante.

Sainte-Pezenne2, vendredi 22.

Plus qu’errante puisque me voici de retour près d’Yvonne. Je m’y trouve mieux – rester tout seul en face du réel quand il est à ce point abominable rendrait fou l’homme le plus placide, il faut interposer un rideau d’êtres entre soi et la vie, et quand on n’est pas fait pour agir, se donner l’illusion qu’on participe à l’action des autres.

Je me reproche d’ailleurs cet allègement, ce voyage fait en auto par un jour doux et gris d’arrière-saison, le plaisir que j’ai pris à voir la cathédrale de Chartres, à déjeuner quand j’avais faim, tandis qu’en Pologne tout le monde meurt et fuit sans espoir d’échapper, tandis que Jane attend et ne sait rien. Évidemment un cœur vraiment grand, vraiment charitable, se briserait à tant de désastres. L’égoïsme seul nous permet de vivre. J’ai pitié de la Pologne, mais tout de même ce n’est pas la France. J’ai pitié de tous nos soldats mais avant tout des fils de Jane. Si j’étais sûre qu’ils fussent épargnés, je respirerais. La compassion la plus vive, aidée de l’imagination ne s’étend guère au-delà de l’amour, des quelques êtres qui composent notre univers restreint. Mais comment Dieu fait-il, dont nous sommes tous les enfants.

Je me trouve frustrée dans mon espoir de périr. Aucun danger. La défense passive prenait un tel soin de ma vie que même s’il y avait eu un bombardement terrible à Paris, je n’aurais pas couru le moindre risque. C’est un peu bête toutes ces précautions imposées à qui se fiche de la mort et n’est bon à rien. Mais en ce cas autant rester ici.

[…]

7 mai [1941].

Aujourd’hui l’étau se desserre un peu. La porte si hermétiquement fermée entre les deux zones s’entr’ouvre légèrement. On a le droit d’écrire une carte postale toute entière au lieu de ces deux lignes des cartes familiales. Par J., je vais pouvoir écrire à Jane et à Louis3. Cela me fait plaisir malgré tout.

Comme vous font plaisir ces choses uniquement matérielles dont on a manqué ou dont on craint de manquer. Le tabac, le vin, le charbon, denrées essentielles pour moi. Ces œufs, fromages, charcuterie qui me sont arrivés de Parthenay tout l’hiver, grâce auxquels je n’ai pas eu trop faim. Ah ! l’on n’est pas très difficile sur les petits bonheurs en temps de calamité.

8 mai.

J’avais mal compris – sept lignes seulement. Bien peu de chose. Mais on réduit les frais d’occupation. Il y a pourparlers. C’est cela qui me réconforte. Le gouvernement fait quelque chose.

Aussitôt les gens poussent les hauts cris ! On va collaborer. Ils me font rire. Après les défaites, on n’a jamais qu’une ressource : négocier, et toute négociation implique la collaboration aux plans du vainqueur. Il faut tout de même bien faire quelque chose. Des gens comme moi peuvent renoncer, se rouler en boule dans un coin, attendre en dormaillant la mort, mais pas des États, des chefs, personne qui ait charge d’âme.

Et cependant la radio recommence à critiquer Vichy, avec l’habituel coup d’encensoir au Maréchal qui permet de l’attaquer sans en avoir l’air, en prétendant le défendre. Que veut donc l’Allemagne ? Si Pétain lui résiste, qu’est-ce qui l’empêche de le débarquer et si elle le respecte pourquoi tolère-t-elle que des Français de la zone occupée lui fassent obstacle ?

La seule chose qui me ferait souhaiter de vivre, c’est l’espoir de savoir, d’élucider ce qui s’est passé et se passe depuis le début de la guerre. Mais on ne saura rien avant cinquante ans ou cent, si tant est que la vérité apparaisse jamais, que l’Histoire soit jamais impartiale. C’est égal. L’esprit chancelle à devoir passer en quelques mois d’une explication à une autre diamétralement opposée. Selon Hitler, c’est l’Angleterre qui devait envahir la Norvège et préparait une expédition qu’il a lui-même exécutée le premier, avec quelle maîtrise ! Une riposte à des plans longuement mûris, aurait eu tous les caractères de l’initiative réduisant ces plans à n’être plus qu’une improvisation confuse et combien avortée4. Si bête que soit l’Angleterre, ça me paraît gros. Et tout de même ce n’est pas nous qui avons envahi la Belgique et la Hollande. Quel intérêt y avions-nous ?

Et Marcel Péguy5 aujourd’hui représente l’Allemagne comme une nation toute chrétienne, admirablement généreuse et qui nous offre une paix inespérée, nous tend la main, ne nous demande à peu près rien. Je reconnais qu’il y a du vrai dans ce qu’il dit. Elle aurait pu occuper la France entière. Elle n’a pas bombardé nos villes comme le fait l’Angleterre. Mais qu’est-ce qui empêche cette paix soi-disant magnanime ? Quelle raison aurions-nous de ne pas l’accepter ? Comme personne ne dit jamais rien de concret, il est impossible de se faire une opinion.

12 mai.

On nous a raconté bien des bobards sur l’Allemagne. Mais une chose au moins était vérité : la persécution juive. L’étau se resserre un peu plus chaque jour autour de ces malheureux, chassés de partout qui n’ont plus le droit d’exercer aucune profession et n’auront bientôt plus le droit d’habiter nulle part. On dit que les traités de paix comporteront leur expulsion totale de l’Europe. De l’Afrique aussi probablement et de la Palestine. Où iront-ils ? Les tuer serait moins cruel. Mystère déchirant de ce peuple sans pays, disséminé, errant et qui subsiste. Tout ce qu’a dit et fait Hitler peut se défendre, pas cela. Il ne peut être un imbécile. Il doit savoir qu’il y a toujours, dans une masse, de bons et de mauvais éléments, des parties pourries et des parties saines. Qu’il leur enlève les leviers de commande, bon, mais la possibilité de vivre, sans les tuer, c’est monstrueux ! D’autant plus qu’il doit savoir aussi qu’on ne vient pas à bout de toute une race, de toute une religion, que lorsqu’on généralise la persécution, on frappe surtout les innocents. Les habiles, les forts, les coupables, ceux qui ont l’argent, la ruse, l’influence : des femmes qui se vendent, des émissaires grassement payés, ceux-là échappent – les autres paient. Et pas un écrivain, pas une haute conscience ni le pape ne peuvent protester contre une telle iniquité. Dans l’Europe d’hier, des voix indignées se seraient élevées de partout. Aujourd’hui seule retentit la voix des lâches qui apercevant des places à prendre, des profits à récolter, sonnent bien haut l’hallali de la bête forcée. La liberté est morte avec la justice et la pitié.

26e cahier (7e cahier conservé) 1941-1944

15 novembre [1942].

Maintenant, ma vie ne consiste plus qu’à me défendre contre le froid. Depuis que la température est tombée aux environs de zéro, mon poêle de sciure s’avère insuffisant. Il ne dégage de chaleur qu’en hauteur et il dure à peine six heures. Sortir me devient une torture. À peine dehors, j’ai l’onglée aux mains et aux pieds. Aucun lainage n’y peut rien. Mon lit est mon seul refuge. Je m’y fourre, grelottante avec deux bouillottes, ma couverture par-dessus la tête. Ne rien faire m’est égal. L’ennui est un bien petit mal à côté des autres. L’année prochaine ce sera pire encore. Nous manquerons probablement de charbon, de gaz et d’électricité.

La victoire allemande complète après notre désastre aurait mieux valu que tout cela. S’il n’y avait pas eu la question juive, je l’aurais souhaitée. Mais peut-être la question juive se serait-elle arrangée. Hitler triomphant aurait pu montrer moins d’acharnement. Il s’est produit ce qui se produit toujours en pareil cas : les gens traqués, persécutés se sont défendus. Ils sont devenus les agents de l’autre parti, l’ami de la résistance et la lutte est devenue inexpiable.

Les combats semblent avoir cessé en Afrique. Darlan6 paraît avoir passé aux Américains. Il n’y avait pas autre chose à faire qu’à se rendre. A quoi bon faire tuer des hommes quand la lutte est à ce point disproportionnée. Mais de là à mettre toutes nos forces de là-bas au service des envahisseurs comme tout le monde le désire et le réclame, il y a une marge. Impossible cependant de venir à bout de l’engouement des Français pour les Anglo-saxons. C’est une passion de fille pour son souteneur qu’aucune râclée ne décourage.

J’ai longtemps cru que l’on pouvait faire croire aux peuples ce qu’on voulait, mais ce n’est pas tellement vrai. Il y faut du temps et de l’adresse. Quand on a nourri pendant des années les gens d’un certain bobard, on ne peut leur faire entrer en quelques mois dans la tête le bobard contraire. Ainsi l’anticléricalisme qui s’éteint peu à peu, mais qu’on a été obligé de ménager même quand les dirigeants avaient cessé d’y croire et recherchaient même une politique d’entente avec les catholiques.

De même, on a tellement répété aux Français que l’Allemagne était son ennemie héréditaire et l’Angleterre sa meilleure, sa plus fervente amie, qu’ils en sont encore persuadés et qu’aucun événement récent, pas plus qu’aucun retour sur le passé, n’a pu leur ouvrir les yeux. Ils ne voient pas que tous les peuples sont ennemis et peuvent cependant, à un moment donné, s’accorder pour défendre leurs propres intérêts et non point la justice, la civilisation ou l’intérêt du peuple temporairement ami. Ils n’ont pas réfléchi une seconde sur le renversement des alliances que nous avons pu voir en l’espace d’une seule vie, ou même d’une seule guerre. L’Italie avec nous en 14-18, contre nous maintenant ; la Roumanie avec l’Allemagne qu’elle combattait jadis ; l’Allemagne alliée aux Soviets en 39 et tombant sur eux en 41.

Dans l’état où nous sommes qu’avons-nous à faire ? Rien d’autre qu’économiser notre sang. Il ne nous en reste pas tellement. Nous ne pouvons compter pour revivre que sur l’intérêt des vainqueurs quels qu’ils soient, sur les rivalités de la future Europe. Pour le moment, aucune cause n’est la nôtre.

Le malheur, c’est que l’Allemagne peut mobiliser nos hommes de France et les Anglais nos hommes d’Afrique. Mais les premiers ne se battront pas tandis que les autres le feront avec transport, les pauvres !

Ça m’amuse de discourir ainsi toute seule, profitant d’une heure pas trop froide. Plus tard, je pourrai constater si j’ai vu juste avec ma petite cervelle. Oh ! je me suis déjà trompée bien des fois, mais les plus malins aussi. Et je crois bien qu’Hitler aura le sort de Napoléon. Le génie va toujours trop loin et il est finalement abattu par la médiocrité.

En attendant, je ne me réjouis pas comme tout le monde de ces événements d’Afrique. On ne peut rien changer au fait que nous sommes en Europe, et de longues souffrances nous attendent.

20 novembre.

Au fond, ce qui affleure à la surface de la vie et des événements, c’est la lie et la boue de ce monde, les hommes taris, les ambitieux, les médiocres, les habiles. Voilà déjà Darlan et de Gaulle qui se mangent le nez, ce qui ne prône pas en faveur de leurs convictions ni de leur patriotisme, mais démontre que leur intérêt personnel les a guidés plus que l’amour de la chose publique. Il y a des exceptions, évidemment. Toutes les paroles de Pétain me semblent rendre un son d’or. Quand il dit : « Vous n’avez qu’une patrie que j’incarne, la France », cela me semble aussi beau que le « latin de Paul Claudel aux derniers jours7 ». Ce n’est pas de l’orgueil mais la juste conscience de son extraordinaire et inattaquable dignité. Évidemment il ne peut plus rien, mais il reste, il sera jusqu’à son dernier souffle notre dernier honneur.

En attendant, les Anglo-saxons font sortir des camps de concentration les gens qui s’y trouvaient et y remettent un nombre égal de gens qui étaient libres. C’est tout ce qu’on peut espérer, c’est ce qui se produira s’ils rentrent en Europe. On peut dire qu’il vaut mieux que ce ne soit pas toujours les mêmes qui paient. Peut-être, mais qu’on ne parle pas de justice, de libération, de barbarie d’une part, de clémence de l’autre. Tant que durera cette ère sanglante, nous ne ferons que changer d’oppresseurs et il y aura toujours le même nombre de fusillés, de prisonniers, dont la plupart seront des innocents.

Bien qu’écrasée sous l’horreur de toutes ces catastrophes, je suis encore sensible à des piqûres d’épingle, au retour d’une nouvelle que Lesourd m’avait demandée pour Voix Françaises8 et qu’il me renvoie ne la trouvant pas morale. Le scandale qu’ont toujours causé mes écrits pourtant anodins ne fut pas la moindre de mes surprises ici-bas. Mais la moralité des directeurs de revue dépasse toute conception. De la passion, de l’adultère le moins appuyé ils ne semblent pas avoir connaissance et tombent de leur haut dès qu’il en est question. Il faut être un écrivain franchement licencieux ou bien ne faire que des choses pour patronage. Pas de milieu entre les deux.

Au fond, je préfère que cela n’ait pas marché, bien que l’échec sur le moment me soit toujours amer. J’ai été contente d’écrire l’article sur Charlie9 ; c’était un sujet selon mon cœur, mais pondre des nouvelles, des articles dans l’inconfort où je vis est au-dessus de mes forces. Je préfère pouvoir somnoler à ma guise. Ma vie est d’un si petit tonnage qu’une navigation de quelques heures par jour sur le petit ruisseau de la nécessité suffit à l’épuiser.

[…]

26 août [1944].

Les jours se suivent, combien différents après avoir été si monotones. Hier, la fusillade continue toute la soirée. On poursuit des hommes sur nos toits, les balles claquent sans arrêt, mais je suis si fatiguée que je ne réagis plus. D’ailleurs ce ne sont plus que quelques francs-tireurs égarés qui essayent de nuire encore. Le commandant du Gross Paris s’est rendu. Ce matin, sitôt après la messe10, je vais place de l’Etoile. Parmi les arbres et feuillages abattus stationnent les chars français. Mon pacifisme chancelle quelque peu devant ces soldats tellement jeunes, mais tellement résolus, un peu sales mais assez beaux. Pour ceux qui s’en sont tirés, cette épopée du Tchad jusqu’à Paris peut compter et représente une dose fameuse d’héroïsme. A 3 heures, défilé sur les Champs-Élysées. De Gaulle passe à pied, en tête mais entouré d’un groupe si compact qu’on le remarquerait à peine n’était sa grande taille. Tout est un peu confus et en pagaïe. Le manque d’uniformes ou leur ressemblance, car rien ne distingue l’officier des soldats, le mélange des civils aux militaires et surtout des femmes aux hommes, nuit quelque peu au décorum.

Et sans doute c’est beau cette joie de tout un peuple qui crie sa délivrance, mais toujours moins sensible à la joie qu’à la douleur, je ne suis pas prise aux entrailles. J’échappe à tout sentiment collectif dès qu’il ne s’agit plus de participer à une souffrance ou à une injustice. Je pense au Maréchal. Mais s’il est tel que je l’imagine, il doit accepter sa défaite, sa captivité et se réjouir de voir la France renaître.

Au retour, les coups de feu, recommence la poursuite contre des individus isolés qui tirent d’un toit ou d’une fenêtre. On arrête un homme jeune, bien mis, qui passe encadré d’agents, lesquels ont toutes les peines du monde à empêcher la foule de le lyncher. Une femme se jette en avant toutes griffes dehors. Une jeune fille disait hier à un pompier : « Et celui-là, quand vous l’aurez pris, ne le tuez pas tout de suite, faites-le bien souffrir. » La barbarie est la même, chez tous les peuples, dès qu’on a déchainé la brute humaine.

27e cahier (8e cahier conservé) 1944-1946

24 mai [1945].

La justice ne peut être qu’inique lorsqu’elle juge, ayant connaissance du dénouement des actes commis dans l’ignorance de ce dénouement.

Il nous serait sans doute avantageux d’avoir conservé notre flotte. Mais en novembre 42, à moins de rallier les ports de la lune, nous ne pouvions que la livrer aux Anglais ou aux Allemands. Dans la première alternative, nous rompions les conditions d’armistice, exposant un pays totalement occupé aux pires représailles. Dans la seconde, c’était fournir aux Allemands un appoint considérable, nous engager dans une guerre contre l’Angleterre à l’heure où la fortune se retournait en sa faveur. Le sabordage semblait donc la seule solution. Elle apparaît comme assez regrettable. C’est pourquoi l’on accuse les amiraux responsables, d’après les circonstances présentes et non celles où ils eurent à se décider.

Quand je dis aux gens « mais vous oubliez que l’Allemagne aurait pu être victorieuse, que de 40 à la moitié de 41, il y avait toutes les chances pour qu’elle le fût », on me répond : « Justement il ne fallait pas croire à cette victoire, il fallait espérer contre toute espérance. » Évidemment ce sont cette fois les illuminés qui ont eu raison et le succès justifiant tout, ils peuvent emprisonner et fusiller un grand nombre de gens pour manque d’espérance – et non pour trahison.

Je me débats toujours au cours de mes lectures parmi les massacres, en ce moment, parmi ceux d’Arménie. Le monde ne s’en émouvait pas beaucoup, bien qu’ils fussent de taille. Une question se pose. Faut-il, toutes les fois que se commettent des injustices et des atrocités sans nom, que toutes les nations entrent en guerre pour défendre les persécutés ? Ou faut-il les abandonner à leur sort ? La réponse est plus que difficile. Dans le premier cas, on ne fait guère qu’accumuler les douleurs. La seconde solution est lâche et non moins redoutable. Il faudrait une lutte obstinée et pacifique dont les résultats restent douteux. Pauvre monde insauvable. Trois obsessions se seront partagé ma vie. L’obsession amoureuse, l’obsession religieuse, l’obsession politique et la dernière est bien, sinon la plus pénible, du moins la plus vaine. Je voudrais m’en arracher, partir. Essayer de ne plus remuer tous ces problèmes dans ma pauvre tête éreintée, mais comment consentir à la misérable condition humaine ?

- 1. Quartier de Palaiseau (Essonne) près duquel les Buzzini, amis de P. R., possèdent une résidence.

- 2. Commune des Deux-Sèvres, dans la banlieue de Niort, où Yvonne, sœur de P. R. possédait une résidence.

- 3. C’est-à-dire en Suisse, du fait de la possible communication entre la zone libre et la Suisse.

- 4. Trois mots cancellés.

- 5. Fils aîné de Charles Péguy, Marcel Péguy affiche des opinions favorables à l’occupant. Il publie notamment, en 1941, un essai sur son père, Le Destin de Charles Péguy (Librairie académique Perrin) le présentant comme raciste, précurseur de la doctrine « un pays, une race, un chef (de l’État) » (Introduction, p. viii).

- 6. François Darlan, amiral, chef du gouvernement de Vichy en 1941-1942, présent en Algérie lors du débarquement allié de novembre 1942, venait effectivement de se rallier aux Alliés. Il sera assassiné quelques semaines plus tard.

- 7. Paul Claudel, Corona benignitatis anni Dei, « Memento pour le samedi soir », dans Œuvre poétique, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1957, p. 465.

- 8. Voix françaises : journal catholique, favorable à l’influence allemande, Bordeaux, 1941-1944, dont le secrétaire de rédaction était Paul Lesourd (1897-1981) professeur à l’Institut Catholique de Paris.

- 9. P. R. participe au volume d’hommage à Charles Du Bos qui paraîtra en 1945 : Charles Du Bos, Qu’est-ce que la littérature ? suivi de Hommage à Du Bos, Paris, Plon, 1945.

- 10. Le 26 août est un samedi.

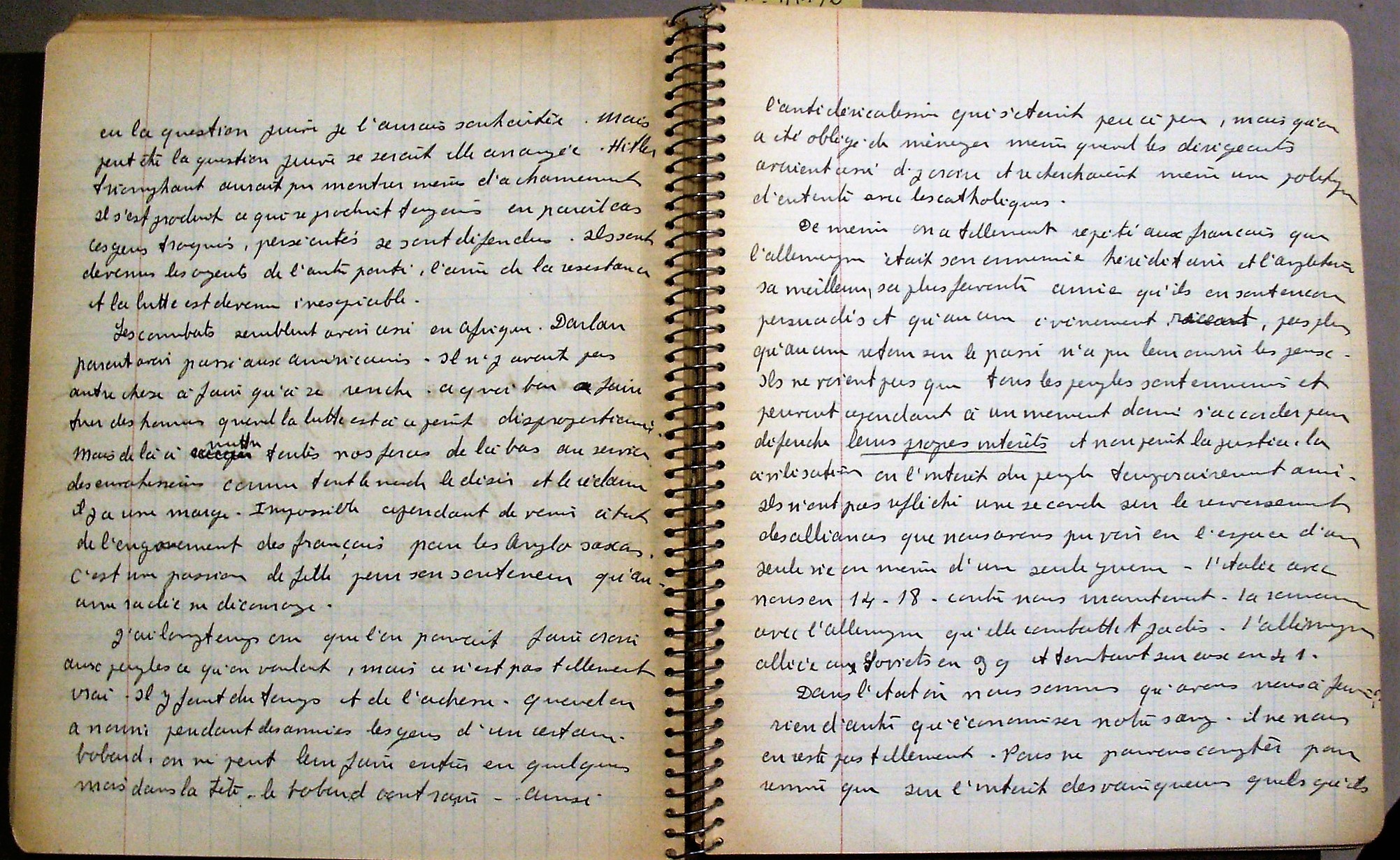

15/11/1942

13/01/1945

Manuscrit Ms 471 de la médiathèque Voyelles de Charleville-Mézières. Texte partiellement inédit : l’édition du Journal (Plon, 1953) est très fragmentaire

Inédit

Régnier Paule, « Journal de Paule Régnier », éd. par Braud Michel, Braud-Kretz Hélène (collab.), dans « Ego Corpus », EcriSoi (site Internet), 2021, URL : https://ecrisoi.univ-rouen.fr/ego-corpus/la-seconde-guerre-mondiale, page consultée le 01/07/2025.