1909-1914 – Entre amitié et amour : Sarah Bernhardt et Paul Drouot

En 1909, Paule Régnier a 21 ans. Elle a déjà rempli 19 cahiers de journal et entame le 20e – le premier de ceux qu’elle conservera – qui couvre exactement un an, du 3 décembre 1909 au 4 décembre 1910. Pour la diariste, cette année est celle du basculement des affections. En 1909, elle est encore fortement attachée à Sarah Bernhardt. Elle assiste aux représentations de ses spectacles à Paris ou en province, et elle a avec elle de longs entretiens dans sa loge. Mais rapidement, elle fait état de son exaspération qui va de pair avec le développement de l’attirance physique qu’elle ressent pour elle. La séparation est consommée lorsque Sarah Bernhardt refuse de l’aider à trouver une situation quand les Régnier sont ruinés par la fuite de l’homme d’affaires qui gérait leur fortune. Dans les mois suivants, Paule Régnier reporte sa passion sur un ami de la famille, Paul Drouot, avec lequel elle a aussi de longues conversations tout en brûlant intérieurement de cet amour inassouvi. Les deuxième et troisième cahiers développent longuement la douleur de l’attente et le plaisir des échanges.

20e cahier (1er cahier conservé) 1909-1910

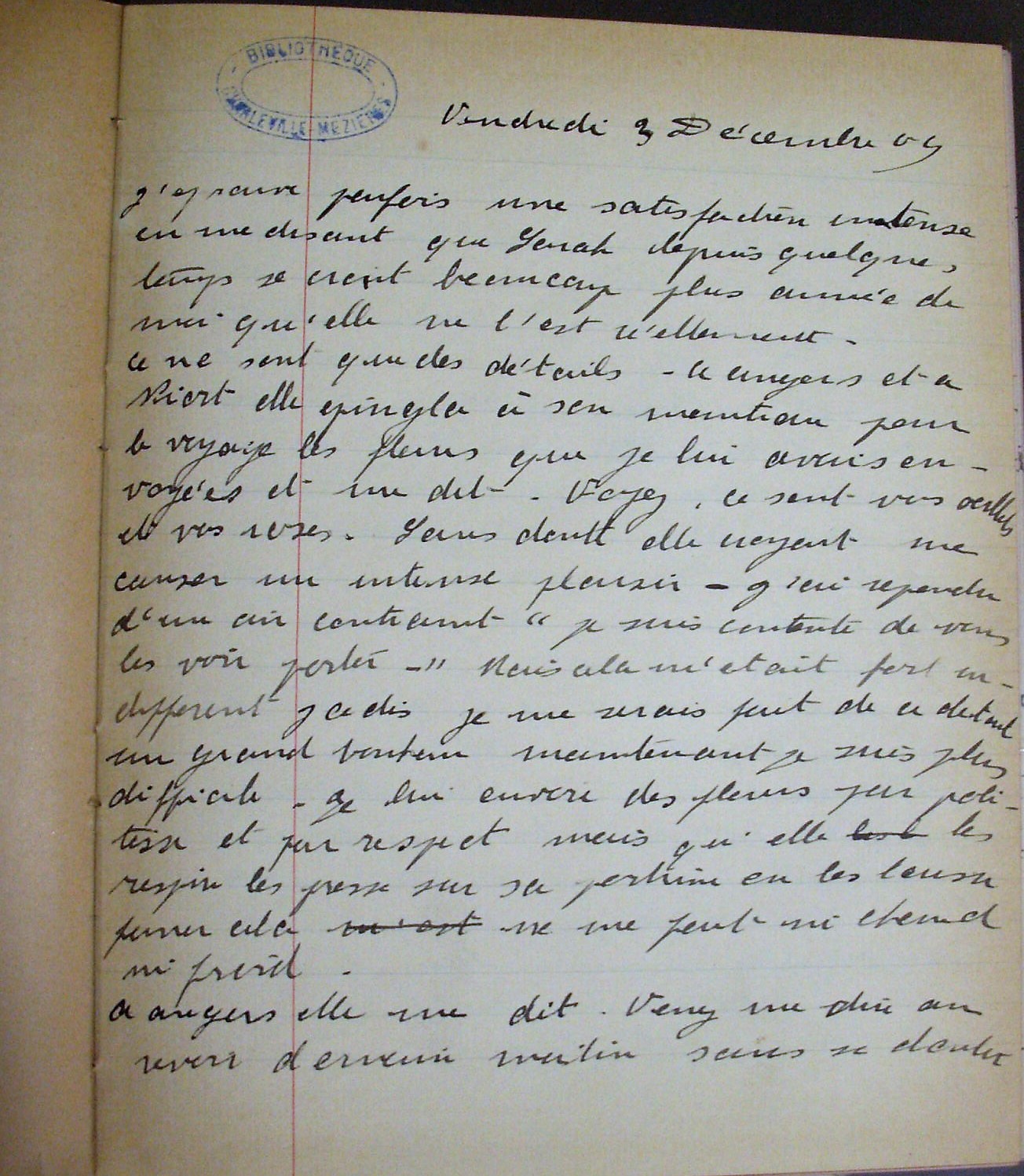

Vendredi 3 décembre 091.

J’éprouve parfois une satisfaction intense en me disant que Sarah depuis quelques temps se croit beaucoup plus aimée de moi qu’elle ne l’est réellement. Ce ne sont que des détails. A Angers et à Niort, elle épingla à son manteau pour le voyage des fleurs que je lui avais envoyées et me dit – Voyez, ce sont vos œillets et vos roses. Sans doute elle croyait me causer un intense plaisir – j’ai répondu d’un air contraint « Je suis contente de vous les voir porter. » Mais cela m’était fort indifférent. Jadis je me serais fait de ce détail un grand bonheur ; maintenant je suis plus difficile. Je lui envoie des fleurs par politesse et par respect, mais qu’elle les respire, les presse sur sa poitrine ou les laisse faner, cela ne me fait ni chaud ni froid.

A Angers elle me dit « Venez me dire au revoir demain matin » sans se douter un seul instant que lasse, éreintée, à bout, j’eusse de beaucoup préféré dormir.

Mardi enfin, elle me dit à peu près que je ne suis plus pour elle une étrangère, qu’elle me considère comme une amie faisant partie de sa maison. Elle me dit cela croyant m’extasier sans se douter que loin d’admirer tout ce qu’elle fait je m’exaspère en l’entendant parler tout le temps de mangeaille. Elle ne se doute pas que j’eusse préféré moins d’abandon, et plus de coquetterie, plus d’égard.

J’ai peur en vérité qu’elle n’en arrive à trop de familiarité, qu’elle me laisse à entendre des choses que je n’ai pas besoin de savoir ou qu’elle ne se montre à moi dans des négligés trop grands. A Angers elle me dit : « Moi qui me promenais dans les couloirs avec mon peignoir ouvert ! Voyez je suis en chemise », et ne me le rappelant pas j’ai détourné les yeux gênée, choquée embarrassée. Car je ne l’ai jamais vue dans mes rêves les plus tendres que revêtue de robes, couverte de parures, drapée dans le prestige des étoffes, je ne veux pas qu’elle se montre à moi autrement.

Tandis que sûre d’elle-même elle me croit à ses pieds, je la juge, la critique et prends secrètement une faible revanche. Elle me croit à jamais à elle et moi je la trahis et la trompe plus fréquemment.

Mais il y a bien des maux aussi que je subis pour elle sans qu’elle s’en doute.

[…]

Dimanche 26 décembre.

Je sais pourtant depuis quelques temps que je ne puis supporter la présence de Sarah plus de quelques minutes sans en être exaspérée, pourtant j’ai eu la malencontreuse idée de lui demander la permission de revenir après le 3. N’ayant plus rien à dire, je m’ennuie à crever pendant qu’elle arrange ses costumes et discute son dîner. Elle m’invite à dîner. Je reviens. Durant le dîner elle raconte des histoires qui ne m’intéressent pas beaucoup. Après le dîner, elle s’étend et je reste un moment près d’elle. Nous causons de tennis, de Maurice Rostand, etc… Je me lève pour lui dire au revoir, je me penche sur elle et très lucidement, très volontairement, je l’embrasse sur la bouche. Le temps d’être légèrement troublée sensuellement parlant et je la quitte pour la gare. Car il ne faut pas que Sarah s’aperçoive que je l’ai fait exprès. Je suis malade aujourd’hui, malade d’amour sensuel et malsain. […]

Mercredi 11 mai 19102.

Je termine aujourd’hui une des premières phrases de ma vie. Tout est fini, je n’ai plus d’amour. J’ai quitté aujourd’hui Sarah le cœur plein d’un mépris affreux, d’une impérissable rancune. Je ne lui pardonnerai jamais. Voici plus d’un mois que je quémande un rendez-vous. Elle me l’a reculé mille fois, m’envoyant Pitou3, m’envoyant une lettre – enfin aujourd’hui je déjeune avec elle.

Déjeuner agaçant où cette ancienne amie me porte singulièrement sur les nerfs – à la fin je lui demande de me dire un mot. Elle refuse, s’y prête de mauvaise grâce. J’insiste, curieuse de voir jusqu’à quel point elle sera lâche et veule et indigne. Elle consent enfin. Je lui expose ma situation, lui demande de m’aider, de m’ouvrir un débouché quelconque ; elle me répond évasivement que c’est bien difficile, qu’elle ne voit rien, qu’elle ne peut rien, qu’elle pensera à moi. Je n’insiste pas et ravie elle me dit « Vous m’écrirez vous me tiendrez au courant. » Je m’en vais écœurée. J’ai la faiblesse de verser des larmes et j’arrive chez moi si malade qu’il me faut me coucher.

C’est fini. C’est fini. Redresse-toi mon cœur, tu ne peux plus aimer, tu ne dois plus aimer. Il ne s’agit plus de monter ta patience, ton abnégation, ta douceur. Cette femme t’a trahie, cette femme t’a trompée, cette femme n’est qu’une comédienne rongée par l’égoïsme. Elle n’est qu’apparence, elle ne s’attache à rien ni à personne. Elle n’a qu’une folie : régner, régner toujours sur tout le monde. Assez, redresse-toi, ébroue-toi, tu es libre. Tu es libre, elle s’en va. Elle ne pourra plus te faire de mal, elle te laissera la paix.

Qu’elle s’en aille. Je ne pense ni lui écrire ni la revoir avant un an.

Comme j’ai été folle tout de même dans ma vie. Comme j’ai été confiante. Comme toujours énergiquement puérilement j’ai refusé de croire au mal. Jusqu’au dernier moment, j’ai cru monsieur H.4un honnête homme, un malheureux victime des circonstances. Maintenant je sais quel monstre il y avait en cet homme qui tranquillement nous ruinait jusqu’au dernier sou. Jusqu’au dernier moment j’ai cru Sarah pleine de cœur et de bonté. Depuis cette scène dans sa loge ce 11 février, j’ai compris en partie son caractère factice et sa monstrueuse inconscience. Je lui ai laissé le temps de se réhabiliter ; elle n’a su que baisser plus fort dans mon estime. Je l’ai jugée et condamnée irrévocablement.

Mais je ne lui pardonne point comme j’ai pardonné à M. H. Elle m’a fait trop de mal. Je lui ferai du mal si je le puis. Ah qu’elle languisse et meure sous mes yeux d’une vieillesse douloureuse et misérable.

[…]

Mardi 18 octobre [1910].

Non je ne devais pas rester bien longtemps insensible, il n’y a point pour moi de repos en dehors de l’amour ; je cesse de lutter contre cette passion nouvelle qui depuis trois mois s’insinue lâchement dans mon âme. Il est trop douloureux de résister à la nature, je ne me débats plus. L’orgueil me défendait d’aimer mais l’orgueil est une folie5. La vanité est une chose creuse et stérile qui n’offre point de secours ni de ressources contre le malheur, et lorsque le cœur n’a point d’amour, il est bien seul !

Je suis faite pour aimer, je veux bien aimer, j’aime. Je sais le mal que fait l’amour, je n’ai point peur, puisque de toute façon je dois souffrir. Je veux souffrir pour un visage ardent, pour une âme humaine et non point m’abrutir dans les soucis mesquins d’une vie désormais sans lumières. Je ne m’embarque pas dans une passion aveugle. Je sais pourquoi j’aime et qui j’aime. Je connais ce cœur auquel je me livre, je sais que sur la terre il en est peu d’aussi charmants. Voilà longtemps que je le chéris, voici longtemps qu’enivrée à tout instant par lui je me maintiens avec peine sur le bord de l’abîme. J’y tombe enfin. Je suis heureuse. Souvent en le voyant je me disais : « Voilà l’être que j’aurais dû aimer, il a tout pour me plaire », mais l’amour que je conservais pour Sarah m’empêchait de m’appesantir sur cette pensée. Depuis trois ou quatre mois, je suis délivrée de cette contrainte. Combien de fois cet été n’ai-je pas rêvé à lui tantôt avec une ivresse effrayante, tantôt avec une douceur charmante. Je luttais. Je m’interdisais de songer à lui, et je me calmais pour quelques temps. Les lettres de Mademoiselle de Lespinasse m’affolèrent littéralement. A Reims je repris quelque calme. Dimanche vers cinq heures je me mis à songer à lui. Alors il se fit dans mon âme un tel soulèvement que tout de suite je me sentis perdue. Je me jetai sur mon divan les jambes brisées. J’allumai une cigarette. L’ombre tomba. Je demeurai immobile mon cœur battait avec une telle force que ses sursauts m’ébranlaient toute entière. Mes dents claquaient, j’avais les mains glacées, ma tête était en feu6.

Je cessai tout travail, je m’avouai vaincue. Voici deux jours que je n’ai cessé de languir. Hier il vint, il est revenu ce soir. Quelle douceur, ce visage que je contemplais jadis avec tant de froideur m’enivre maintenant. Ses yeux m’enchantent. Je l’écoute avec un intérêt ardent et jeune, je m’oublie. Je suis bien. A peine était-il entré qu’il parlait d’amour. Je parvins à cacher mon trouble. Ses théories qui me révoltaient autrefois me parurent admissibles.

– Si Paulette, me dit-il, quoi que vous puissiez dire, une femme dans l’amour cherche à être dominée, a besoin de se sentir réduite à l’état de jouet dans les mains d’un homme.

Ô mon ami je veux bien en convenir, je vous aime et je cherche en vous mon infini. Par cela même je vous reconnais supérieur à moi. Je me remets entre vos mains, je vous donne à peu près tout pouvoir. Mon ami, je ne raisonne que jusqu’au moment où la passion s’empare de mon âme – alors je perds tout jugement, toute lucidité. Au fond je ne suis rien, je ne sais rien, je ne peux rien, la vie m’écrase, je suis incapable de tout travail. « Je ne fais qu’aimer, je ne sais qu’aimer7. »

Mercredi [19 octobre 1910].

J’ai passé une mauvaise nuit. La violence de mes sentiments m’empêche de dormir. De bonne heure, je fus réveillée par la sensation de ce regard aimé qui pénétrait en moi et me brûlait le cœur. Ma journée fut terrible. Emportée par une imagination effrénée, je ne cessai de représenter les nouvelles difficultés de ma vie et les innombrables chagrins qui ne peuvent manquer de m’atteindre. Que vais-je devenir. Je ne sais. Je songe au suicide, à la fuite. Si j’avais de l’argent, je m’en irais bien loin. Si toutefois j’en avais le courage. Je me connais, je suis bien faible et pourtant étonnamment résistante. Une autre que moi serait morte des douleurs qui n’ont point cessé de m’accabler, moi je m’en suis nourrie et je vis, et sortant à peine d’un amour qui m’a exténuée, je recommence un autre amour. Au fond j’ai la monomanie du martyre. Je ne sais point me secourir, je ne cherche pas le bonheur. Je m’expose comme par plaisir aux dangers. Je me jette de moi-même au sein des tourments. Alors je geins, je me plains, je maudis ma vie. Mais si j’entrevois une issue, je me garde bien de m’y précipiter. Dire ce que j’ai souffert aujourd’hui est impossible, je suis tellement accablée que je n’ai pas la force d’assembler une idée, mon amour m’écrase. Il est en moi comme une douleur physique. Je ne pense pas, je ne cherche pas à me surexciter, je suis sage et tranquille, tout à coup le voilà qui se met à battre, à se soulever comme s’il allait sortir de ma poitrine. Je ne vois plus clair, je ne tiens plus debout, je ne suis plus capable de lire une ligne, d’écrire un mot. Il faut que j’attende la fin de l’accès. Voilà trois jours et quatre nuits qu’il dure. Je suis à bout de forces8.

Vendredi [21 octobre 1910].

Ah du moins, s’il ne m’aime pas, s’il ignore la flamme qui me consume, il m’estime, il me porte de l’amitié. Il me parle, il m’écoute. Il s’intéresse à moi. Les heures que nous passons ensemble s’écoulent vite. Les baisers m’eussent été moins doux que cette conversation animée, brûlante, déchirante, passionnante comme un drame ébauché, cette conversation dangereuse durant laquelle j’ai épanché mon cœur sans me trahir et qui m’a laissée brisée.

J’étais étendue sur le divan. Il était assis sur le fauteuil tout près de moi et je ne quittais pas des yeux sa belle figure, ardente et tourmentée.

– Ah lui disais-je, il est étonnant qu’on puisse souffrir éternellement de son passé, revenir sans cesse sur des souvenirs désolants et en même temps souffrir des douleurs nouvelles, de celles du moment, de celles qu’on prévoit, et qu’après avoir subi un martyre terrible on9 puisse sciemment rechercher, accepter un supplice nouveau.

– Ah me dit-il, lorsqu’on a connu la douleur, on ne peut plus s’en détacher. On y trouve une volupté si profonde que malgré soi on la recherche. Cependant vous êtes dans une période d’accalmie.

Je souris amèrement tandis que mon cœur reprenait ses mouvements désordonnés.

– Moi, lui dis-je, non – voyez-vous, je ne serai jamais tranquille. Malgré toute ma volonté, je ne pourrai jamais trouver aucun calme. En matière de sentiments, je commettrai les pires folies sans que les malheurs que j’ai subis me préservent jamais d’autres malheurs.

Il se contenta de cette vague confidence. Puis il me parla de la douleur qu’il éprouvait à ne pouvoir aimer sans cesse d’un amour égal.

– Ah c’est heureux, lui dis-je. Si le cœur ne se calmait point parfois, s’il fallait sans cesse brûler d’une flamme dévorante, on ne pourrait y résister. Vous autres hommes encore, vous ne pouvez savoir – les occupations de votre vie vous distraient de votre passion. Mais les femmes qui seules chez elles subissent pendant des jours, des nuits, les transports de leur âme, ne peuvent que bénir l’accalmie et se réjouir lorsque leur cœur maté par sa violence même s’abrutit et cesse leur faire mal.

– Oui vous avez raison, dit-il. Il n’y a que les femmes qui puissent aimer.

Nous parlâmes ensuite de l’inquiétude de Dieu, de l’infini. Cet homme est si semblable à moi, si passionné, si triste, si faible, si violent, que je me demande comment j’ai pu rester cinq ans sans l’adorer.

[…]

21e cahier (2e cahier conservé) 1910-1912

Vendredi 5 juillet [1912]

J’ai beau lutter je souffre horriblement. J’accepterais encore que tout fût fini entièrement, j’accepterais l’idée de ne plus revoir son visage – mais souffrir d’une douleur sans cesse ranimée qu’on ne laisse jamais tranquille. Penser que je le reverrai, qu’il me faudra subir ses excuses peut-être, sa pitié affreuse ou son méprisant silence10, penser que je reverrai sa mère et qu’elle me parlera de lui avec cette fierté qui la caractérise, ah je voudrais que quelqu’un de très bon et de très sage juge entre moi et lui, en vérité, lequel des deux condamnerait-on ? Je ne suis pas injuste. J’ai été très folle de l’aimer. Mais je ne l’ai pas aimé déraisonnablement ni d’une façon coupable. Je l’ai aimé parce qu’il m’y a contrainte malgré moi. Et aussitôt il m’a abandonnée. Je dis toujours cela. Je redis toujours la même chose. Mais comment pourrais-je oublier cela un instant. C’est le calice amer qui ne s’épuise pas.

Une lettre de Mme X m’apprend aujourd’hui que s’il ne m’écrit pas, ce n’est pas parce qu’il est malade. Il est occupé simplement. Oh pas au point d’en oublier les amis qui lui sont utiles, ni de négliger des gens stupides qui eux au moins n’ont pas commis la faute de l’aimer. Cela il ne me le pardonnera jamais. Ah Dieu, ah Dieu, ne pas pouvoir dominer mes larmes. Ne pas pouvoir arracher de moi cette honteuse et monstrueuse douleur. Sarah, pourquoi t’ai-je quittée ? Tu ne m’as jamais, toi, méprisée comme lui. Tu n’as jamais eu conscience du mal que tu me faisais. Tu m’as blessée mais sans le savoir, tu ne m’as jamais humiliée comme il m’humilie. Pourquoi ne m’as-tu pas gardée ? Non tous ces rendez-vous assignés et manqués, ces journées passées à te chercher, à me présenter vingt fois chez toi en vain, ces attentes souvent trompées dans les gares, ces voyages éreintants, ces voyages de rêves accomplis à toutes les heures au milieu du plus complet désarroi moral et physique, ces arrivées, ces départs navrants, Belle-Îsle11, tout cela n’était rien – si je [ne] me trompe, c’était le bonheur.

22e cahier (3e cahier conservé) 1912-1914

Mercredi 4 décembre 1912.

Ce matin je me lève triste comme la mort. Il y a trop longtemps que je ne l’ai pas vu. Je n’en peux plus, mon cœur me fait mal. Je sors tout de suite après le déjeuner. Je m’en vais dans les rues, broyant du noir, ruminant des pensées amères, me disant les choses les plus dures. Je reviens en hâte car je l’attends depuis trois jours et je sors qu’à regret de chez moi. Comme je monte l’escalier, voici que j’entends sa voix. Il prend congé de maman, il s’en va, mais j’arrive à temps. Comme ma détresse se disperse vite, mon Dieu, je suis dans la joie – je l’arrête au passage, je lui souris tendrement, il remonte avec moi. Je n’ai qu’un instant, me dit-il. Je reviendrai vous voir plus longuement dans quelques jours, mais aujourd’hui je suis pressé. Qu’avez-vous lu ? Ah une bien belle phrase écoutez – en général je n’aime point à lire aux autres ce qui me plaît, je suis trop timide, surtout avec lui, mais aujourd’hui je me sens du courage. Je lui lis donc l’admirable lamentation de David sur la mort d’Absalon.

Et le roi fut troublé ; il monta dans la salle au-dessus de la porte, il pleura, et en s’y promenant il s’écriait : ‘Mon fils Absalon, mon fils, mon fils Absalon, qui m’accordera de mourir au lieu de toi ? Ma mort au lieu de la tienne, mon fils Absalon, mon fils12 !

À ma grande joie, il est ravi.

– Hé dit-il, vous devenez une fille épatante puisque vous savez découvrir ces choses-là toute seule. Cherchez-en d’autres pour moi qui n’ai pas le temps de lire.

Il me raconte ses ennuis – je l’écoute consternée. Comme la vie s’arrange mal pour lui aussi. Comme je voudrais le voir libre de travailler enfin comme il lui plaît. Au bout d’un quart d’heure il me quitte. Il baise mes mains l’une après l’autre puis il m’attire contre lui, m’embrasse sur la joue, je l’embrasse aussi un peu mais pas longtemps, ma bouche se détache vite sans le lui rendre, je savoure son baiser. J’aime mieux être embrassée par lui que de l’embrasser. Il me demande avec sa tendre douceur – Et vous comment ça va-t-il ? Ah lui dis-je, que je suis heureuse de vous revoir. Il sourit et m’embrasse encore sur le front, il me dit : je viendrai vous voir la semaine prochaine, mercredi peut-être. Si je ne viens pas mercredi, ne vous frappez pas, ajoute-t-il en riant, cela ne voudra pas dire que je ne viendrai plus jamais, je viendrai jeudi ou un autre jour.

Car il se montre pitoyable à ma faiblesse, à ma folie. Il comprend toutes mes craintes, il va au-devant de mes soupçons, il devine toutes mes douleurs. Sa bonté pour moi est telle que j’en demeure épouvantée.

Jeudi 5 décembre [1912]

Il faudra que je détruise peu à peu mon journal dont les cahiers s’entassent. Déjà les premiers n’ont plus d’intérêt pour moi. Tout mon passé. Sarah, mon premier amour, tout cela m’est devenu odieux. Mais je garderai je le pense, jusqu’à ma mort, ces cahiers où je parle de mon ami. Ils ne peuvent avoir d’intérêt pour personne. Plus tard, qu’importera aux gens de savoir que j’ai vu mon ami le 4 ou le 6 décembre, qu’il est resté près de moi un instant ou une heure, qu’il m’a embrassée de telle ou telle façon. Mais tout cela c’est ma vie, ma joie intime et mystérieuse, mon bien, mon soutien, ma volupté. J’ai vécu seule, sans but, sans aucun lien dans la vie, je n’ai pas eu de confident, je n’ai qu’un ami envers lequel je dois malgré tout garder une certaine réserve. Et perpétuellement je suis en proie à la fièvre. Je ne pense pas crier tout haut « ah je souffre, je souffre » ou bien « je meurs de joie » alors je l’écris ici, et toute ma vie est ici notée, elle me tient compagnie et le souvenir des heures où mon ami fut près de moi ne peut s’effacer. Et la volupté d’une minute, je la reprends et la prolonge durant des jours et des jours. Je n’oublierai pas non plus mes angoisses. Je les revis et je me dis « elles sont passées ».

Mon ami. Mon ami ! écoutez maintenant. Pourquoi agissez-vous ainsi – pourquoi êtes-vous si généreux, pourquoi êtes-vous si bon pour moi, êtes-vous fou ! « Qui suis-je et qui est ma maison, Seigneur, mon Seigneur, pour que vous m’aimiez à ce point13 ? » Vous me faites peur. Si vous m’aimez ainsi, bientôt je ne compterai plus parmi les désespérés de ce monde, mais parmi les heureux – et je mourrai en disant « J’ai eu trop de joie » et je dirai à ceux qui ayant suivi ma vie voudront me plaindre « Vous vous trompez je n’ai pas connu le malheur mais la joie, un enfer de joie ! » Ménagez-moi. Ne me comblez pas ainsi de vos dons, mon ami mon frère, ah donnez-moi votre main. Dites-moi que nous ne nous séparerons plus – jamais. J’ai peur de la guerre. Que nul ne vous touche. Ne soyez pas malheureux ; ah si je pouvais vous secourir, vous défendre, prendre toute la douleur pour moi, je le ferais, vous le savez n’est-ce pas mon amour, mon amour…

- 1. Première note du journal conservé.

- 2. Une ou plusieurs pages pages du journal sont déchirées après l’entrée du 13 février 1910. Les entrées du 10 mars au 13 mai (dont celle-ci du 11 mai) sont rédigées sur dix feuillets de papier à lettre pelure, pliés en quatre. Le texte reprend sur le cahier avec l’entrée du 10 août.

- 3. Georges Pitou, secrétaire de Sarah Bernhardt.

- 4. L’homme d’affaire qui a ruiné les Régnier.

- 5. « Une ligne rayée : Je ne vivrai pas bien si je n’ai d’autre appui que ma vanité. »

- 6. Ce passage a visiblement été relu et légèrement corrigé au crayon.

- 7. Julie de Lespinasse, Lettres, (Charpentier, 1876) Slatkine reprints, 1971, Lettre iv, dimanche 30 mai 1773, p. 9.

- 8. L’écriture de cette dernière phrase, très irrégulière, manifeste la tension intérieure de la diariste.

- 9. P. R. avait commencé par écrire : « on s’embarque sciemment dans une aventure que l’on sait » puis a rayé ce segment de phrase.

- 10. Dans l’entrée précédente du 3 juillet, P. R. se plaint amèrement du silence de Paul Drouot auquel elle a avoué son amour.

- 11. P. R. écrit toujours Belle-Île avec un s.

- 12. P. R. lit la Bible dans la traduction des Septante par P. Giguet (Paris, Poussielgue, 1865) : 2R 18, 33.

- 13. P. R. cite presque exactement 2R 7, 18 (traduction des Septante par P. Giguet).

Première page – 03/12/1909

11/05/1910

Manuscrit Ms 471 de la médiathèque Voyelles de Charleville-Mézières. Texte partiellement inédit : l’édition du Journal (Plon, 1953) est très fragmentaire

À préciser

Régnier Paule, « Journal de Paule Régnier », éd. par Braud Michel, Braud-Kretz Hélène (collab.), dans « Ego Corpus », EcriSoi (site Internet), 2021, URL : https://ecrisoi.univ-rouen.fr/ego-corpus/1909-1914-entre-amitie-et-amour-sarah-bernhardt-et-paul-drouot, page consultée le 01/07/2025.