La littérature et la vie réelle

Après la Seconde Guerre mondiale, la vie ordinaire de la romancière reprend, entre le plaisir de revivre, la lecture de l’œuvre de Marie Lenéru (dont le journal paraît en 1945), une rencontre avec la cousine de cette dramaturge qui se révèle être la mère d’un collaborateur notoire, des vacances en Suisse auprès de sa sœur Jane et de ses amis Buzzini. Paule Régnier, qui semble faire le deuil de son amour pour Paul Drouot, interroge sa sœur – pour conclure que Jane n’est pas Eurydice. Elle finit par publier l’essai sur la douleur rédigé au début de la guerre puis un roman, Les Filets dans la mer, écrit dans la continuité de L’Abbaye d’Evolayne (1933). Elle change ensuite de style et s’essaie à un roman autobiographique, Fêtes et nuages, que Plon refuse. Le soir même, elle se suicide.

28e cahier (9e cahier conservé) 1946-1950

27 mars [1946].

Le printemps ! Salut et bénédiction. Tout devient délicieux : ranger, faire son ménage, aller au marché ou à Paris.

Je sors un peu de mon univers de papier. Détente.

Autrefois, je demandais un tas de choses au beau temps : l’amour, le bonheur. Maintenant je l’aime pour lui-même. C’est même la seule chose que j’aime avec désintéressement. La mort aussi pourtant.

Toujours en recherche sur Marie Lenéru. Vu sa cousine1 hier. Je ne regrette pas de ne pas l’avoir connue. La vie eût fait obstacle entre nous. Je l’aime en somme pour ce qu’elle fut, non pour ce qu’elle voulut être et à quoi seul elle attachait de l’importance, pour son échec plus que pour son triomphe. Ses pièces me touchent peu, son journal seul, qu’elle méprisait. Elle n’a pas un talent extraordinaire, mais une personnalité extraordinaire. Au fond, à part chez les très grands génies, ce qui compte, c’est la personnalité, la vie beaucoup plus que l’œuvre. Laquelle n’est qu’une amorce, une sorte de fusée, signal attirant l’attention sur le point où sombre un navire chargé d’or.

Je ne sais si j’admire tellement sa volonté, son courage, pas plus que je n’admire les gens qui en temps de guerre font la queue inlassablement, même pour aller au cinéma, même pour voyager. Presque tout le monde est porté à sauter l’obstacle, à n’en pas tenir compte. Il y a là un acharnement de la vie trop commun, trop répandu pour m’éblouir. Ce que j’aime c’est son travail intérieur, ce qu’elle devient plus que ce qu’elle réalise et son cri bouleversant dans la défaite. Sa culture aussi, son intelligence.

« Oublier que le Gange existe » est de Flaubert paraît-il2. Cher homme qui m’aura fourni toutes mes phrases vitales. « Va te faire f… troupeau3… » « Lisez pour vivre4 » etc…

Après m’avoir parlé de Marie Lenéru, cette dame me dit : « Vous ne savez peut-être pas que je suis la mère de Jean Luchaire5 ? » Horreur ! Ces êtres qu’on rencontre, qui semblent vivre comme tout le monde, ils ont dans l’âme ces choses intolérables : une mère déportée, morte probablement dans les chambres à gaz6, un fils fusillé – mort héroïquement d’ailleurs ce Luchaire comme Darnand7 ou Jean Hérold-Paquis8 et tant de milliers d’autres. Ceux qui survivent essayent d’être fiers. Pauvre consolation.

[…]

27 août [1946].

Il est plus difficile de se détendre aux solitaires qu’aux agités. On s’accommode mieux de la retraite sortant du tourbillon que du tourbillon sortant de la retraite et si le silence est un paradis pour ceux qui vivent dans le tintamarre, le tintamarre ne saurait l’être pour ceux qui ont l’habitude du silence. Les bavards ont moins de mal à se taire que les taciturnes à bavarder. (Ça, c’est plus contestable.) Je veux dire que l’on se replie plus volontiers sur soi-même quand les êtres ont pesé sur vous, qu’on ne se jette aux échanges, aux conversations quand on a été trop réduit à soi-même. Ceci constaté, je ne me suis pas trop mal tirée de ces trois mois hors de ma vie9. Je ne trouverai jamais un mode de vie qui me convienne, il n’y a qu’à s’y résigner. De temps à autre, ces voyages qui m’affolent, ces cohabitations qui me pèsent ont du bon, me changent les idées, me permettent d’apprécier le retour. La nature a plus d’importance pour moi que je ne croyais. Ces forêts des Mayens10, quand il faisait beau, ces déjeuners sur l’herbe, ces thés devant le lac ou le Salève11 m’ont mis du baume dans l’âme, et cette folie que j’ai faite de prendre l’avion aller et retour a réduit au minimum l’horreur du déplacement.

Toujours peinée des déficiences de mon cœur et du peu de prix que j’attache à la présence, cependant je puis encore souffrir des êtres, de ce qu’ils ne soient pas heureux, de la crainte de les perdre. C’est donc que je les aime, à ma manière, tout en n’ayant d’autre but que de les quitter.

J’ai questionné Jane au sujet de Paul. Elle a paru affolée. « Pourquoi me demandes-tu cela ? » « Parce que ça m’est égal. » « Oui, il y eut quelque chose entre nous, mais il était si jeune, si maladroit, si peu pressant. D’ailleurs j’étais enceinte de Daniel. » Donc, rien d’autre, à l’en croire, qu’un flirt qui n’aboutit pas. Elle ne serait pas Eurydice12. A moins que, travaillant sur le vide, un cœur de poète et d’enfant n’eût tiré de ce rien le plus beau, le plus déchirant poème d’amour.

[…]

30 octobre [1950].

Terminé mon roman sur notre enfance13. Il m’a donné moins de mal que mes autres et si le genre plaisait – mais il est toujours dangereux de changer de genre – je pourrais continuer dans cette voie et travailler encore – uniquement pour gagner de l’argent – car pour le reste, quelle duperie !

Je viens d’apprendre que La Face voilée ne s’était pas vendue et qu’on la mettait au pilon. On a déjà bien de la peine à mettre un livre au monde, c’est-à-dire à le faire imprimer, et au bout de trois ans il meurt. Ça ne vaut pas le coup.

Restent la satisfaction personnelle et l’occupation qu’il vous apporte. Si je ne faisais pas partie des classes condamnées qui n’ont droit à aucun secours ni dans la maladie, ni dans la vieillesse, je n’écrirais plus que pour moi, encore ai-je peu de chose à dire. L’ennui mortel pousse à parler, mais de quoi ? En lui-même, il n’est pas matière plastique.

On méconnaît d’ailleurs son importance, C’est peut-être lui qui mène le monde, plus que l’instinct sexuel. Il pousse à créer dans tous les sens : des œuvres, des êtres… On a des enfants par inattention, mais aussi parce qu’on en veut et on en veut « pour donner un but à sa vie ». La famille se constitue pour échapper à l’ennui. Elle n’y arrive guère, constitue souvent son climat le plus favorable.

Alors pourquoi pas la grande aventure : celle de la guerre ? Pas de meilleur remède à la longueur du temps que le danger, mais pas le danger qu’on attend passivement dans les tranchées ou dans les caves. C’est pourquoi il y a tant de volontaires pour l’action violente, tant d’aviateurs et que leur vie paraît si belle. Les hommes préfèrent tout risquer plutôt que de croupir, moroses, dans leur trou.

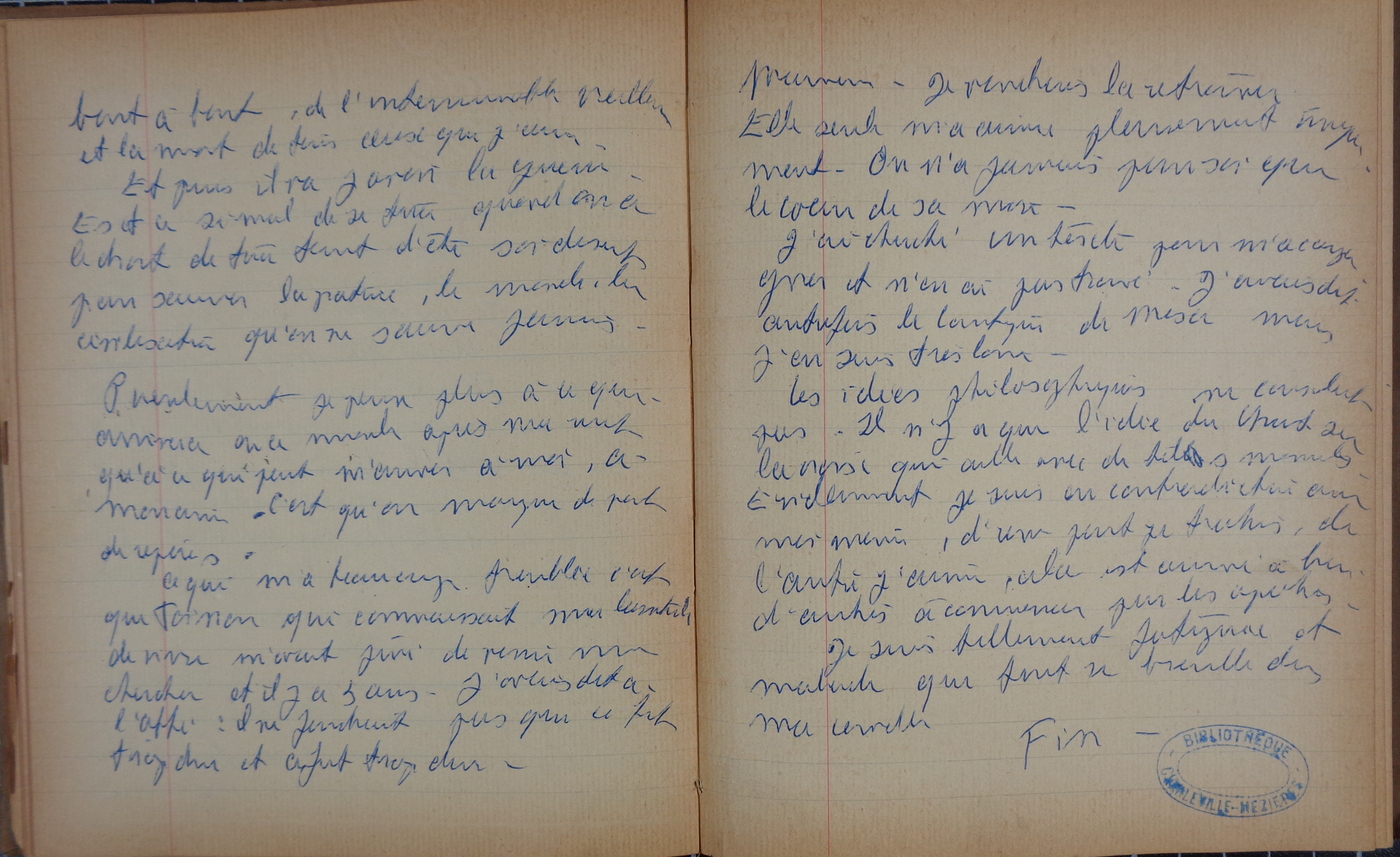

30 novembre.

10 h.

A 5 heures, je me suis fait une piqûre de morphine pour atténuer l’angoisse. Cela m’a fait vomir, puis assoupie. Je n’ai rien pu manger depuis deux jours. Je suis dans un malaise et une faiblesse qui me viennent en aide. Plus le moindre goût de la vie, aucun regret pour aucune chose dont je me dis : « C’est la dernière fois que je la fais. »

Je pense peu, par éparpillement. Ma volonté est bloquée sur un point : à minuit, il le faut, comme lorsque je pars en voyage. Reste à savoir si je vais m’endormir, ne pas chercher de l’air.

Je ne le voudrais pas. J’ai peur. Ce n’est pas facile, tout le contraire de la lâcheté mais j’ai plus d’horreur encore de tous ces jours interminables bout à bout, de l’interminable vieillesse et de la mort de tous ceux que j’aime.

Et puis il va y avoir la guerre. Est-ce si mal de se tuer quand on a le droit de tuer tant d’êtres soi-disant pour sauver la patrie, le monde, la civilisation qu’on ne sauve jamais ?

Puérilement, je pense plus à ce qui arrivera en ce monde après ma mort qu’à ce qui peut m’arriver à moi, à mon âme. C’est qu’on manque de points de repère.

Ce qui m’a beaucoup troublée c’est que Toinon14 qui connaissait ma lassitude de vivre m’avait juré de venir me chercher et il y a cinq ans. J’avais dit à l’abbé : « Il ne faudrait pas que ce fût trop dur » et ce fut trop dur.

Maman. Je voudrais la retrouver. Elle seule m’a aimée pleinement, uniquement. On n’a jamais pour soi que le cœur de sa mère.

J’ai cherché un texte pour m’accompagner et n’en ai pas trouvé. J’avais dit autrefois le Cantique de Mesa15 mais j’en suis très loin.

Les idées philosophiques ne consolent pas. Il n’y a que l’idée du Christ sur la croix qui aille avec de tels moments. Évidemment je suis en contradiction avec moi-même, d’une part je trahis, de l’autre j’aime ; cela est arrivé à bien d’autres, à commencer par les apôtres.

Je suis tellement fatiguée et malade que tout se brouille dans ma cervelle.

Fin –16

- 1. Fernande Dauriac (1873-1954), cousine de Marie Lenéru et éditrice de son Journal (Grasset, 1945).

- 2. L’attribution semble douteuse. P. R. confond peut-être avec « Le Gange n’est pas plus poétique que la Bièvre, mais la Bièvre ne l’est pas plus que le Gange » (Flaubert, Correspondance, lettre du 7 mars 1879 à J.-K. Huysmans).

- 3. Flaubert écrit : « Va te faire foutre, troupeau ». (Correspondance, lettre du 12 juillet 1853 à Louise Colet).

- 4. Correspondance, lettre du 6 juin 1857 à Marie-Sophie Leroyer de Chantepie. L’expression a déjà été citée par P. R. le 23/02/1923.

- 5. Fernande Dauriac était effectivement la mère de Jean Luchaire (1901-1946), journaliste puis directeur du quotidien collaborateur Les Nouveaux Temps (1940-1944), qui venait d’être fusillé, le 22 février 1946.

- 6. P. R. fait sans doute erreur : la mère de Fernande Dauriac, Gabrielle Lapotaire, semble bien être morte à Honfleur en 1940 à 88 ans.

- 7. Joseph Darnand, chef de la Milice puis secrétaire d’État au maintien de l’ordre sous le régime de Vichy, fusillé en 1945.

- 8. Journaliste de Radio-Paris pendant la Seconde Guerre mondiale, Jean Hérold-Paquis avait été fusillé en 1945.

- 9. P. R. a passé l’été en Suisse chez sa sœur Jeanne et auprès de ses amis Buzzini.

- 10. Les Mayens de Sion, canton du Valais, en Suisse, où résident les Buzzini.

- 11. Le lac de Genève et la montagne du Salève, proche de cette ville.

- 12. C’est-à-dire le personnage du poème en prose de Paul Drouot, Eurydice deux fois perdue, dont l’édition avait été préparée par Paule Régnier en 1921, puis complétée par elle en 1930.

- 13. Fêtes et Nuages : Chronique d’une enfance, refusé par Plon, sera publié chez Gallimard en 1956.

- 14. Antoinette Péria, cousine de P. R., morte en 1944, dédicataire de La Face voilée, essai sur la douleur (1947).

- 15. Dans Partage de midi, acte III, de Paul Claudel.

- 16. P. R. clôt par ce mot et de dernier tiret ce cahier et sa vie.

Dernière page - 30/10/1950 - Michel Braud remercie le service patrimoine de la médiathèque Voyelles de Charleville-Mézières, et particulièrement Mme Elise Nicolas et Mme Elisabeth Rigaux, pour leur accueil et pour lui avoir facilité l'accès au manuscrit.

Manuscrit Ms 471 de la médiathèque Voyelles de Charleville-Mézières. Texte partiellement inédit : l’édition du Journal (Plon, 1953) est très fragmentaire

Inédit

Régnier Paule, « Journal de Paule Régnier », éd. par Braud Michel, Braud-Kretz Hélène (collab.), dans « Ego Corpus », EcriSoi (site Internet), 2021, URL : https://ecrisoi.univ-rouen.fr/ego-corpus/la-litterature-et-la-vie-reelle, page consultée le 07/06/2025.